ウィットゲンシュタインはえらーいオーストリアの哲学者らしくって、そのテの書物ではよく見かけた。読んだことないけど(^^;

ウィットゲンシュタインはえらーいオーストリアの哲学者らしくって、そのテの書物ではよく見かけた。読んだことないけど(^^;

こんな苗字を持ってたら学者になる以外はないというような、格調の高い名前である。ウィットゲンシュタイン学派とかいうともう名前だけですごいことやってるな、という感じになってしまう。

ウィットゲンシュタインはえらーいオーストリアの哲学者らしくって、そのテの書物ではよく見かけた。読んだことないけど(^^;

ウィットゲンシュタインはえらーいオーストリアの哲学者らしくって、そのテの書物ではよく見かけた。読んだことないけど(^^;

こんな苗字を持ってたら学者になる以外はないというような、格調の高い名前である。ウィットゲンシュタイン学派とかいうともう名前だけですごいことやってるな、という感じになってしまう。

しかし、学者ではなくて、この人の兄はピアニストになった。そして第一次世界大戦で右手を失ってしまう。兄ウィットゲンシュタインは自分専用の曲、つまり左手だけで弾けるピアノ曲の製作を当時の著名作曲家数名に依頼している。元来、ウイーンのウィットゲンシュタイン家は大金持ちだったようだ。この中でラベルの作品が今でもよく演奏会で取り上げられる。当方も実際の演奏を見たことがあるが、ピアニストは右手をだら〜んとたらした状態で左手だけで弾いてましたね。少し右手で高音部を分担して弾いても音楽的には変わらないのでは、とは思うけど。

これが「ラベルの左手」で通ってしまう名曲「左手のためのピアノ協奏曲」の出生の秘密である。

この絵はクリムト描くところの姉ウイットゲンシュタインの肖像

この絵も、このお姉ちゃんが誰か知らずに眺めていた。

(Gustav Klimt (1862-1918):

Bildnis der Margaret Stonborough-Wittgenstein, 1905

Munchen, Neue Pinakothek)

「ラベルの左手」が戦争で右腕をなくしたピアニストの依頼で作曲された、とは高校生くらいの頃から知ってたし、ウィットゲンシュタインは二十歳ごろ名前を覚えた。ミュンヘンのノイエ・ピナコテークには1984年に行ったりしてる。この兄弟と姉の関連がわかったのはつい最近。実に30年ぶりくらいの肉親判明ということになる。

(99.09-00.05)

古代ペルシャの宗教拝火教の教祖ゾロアスター。だからゾロアスター教ともいう。 マタイ伝に出てくるキリストの生誕を祝いに来る「東方三博士」のマギ僧の祖師でもある。 マギ僧(Magi)はゾロアスター教の司祭階級名、これが Magic の語源になる。いってみればゾロアスターは「魔法使い」の元締めですね。

このように、この人の名前は神秘主義教団のカリスマとしてのイメージを強く喚起するらしく、モーツアルトのドタバタ歌劇「魔笛」の中でザラストロとしてオペラの舞台にも登場するのである。

この歌劇では確かザラストロはダスベーダーみたいに悪の力の体現者して登場し、最後は正しい力の体現者として苦難に打ち勝った主人公を祝福する、というように何だかよくわからんヒトになってる。モーツアルトもメンバーだったフリーメーソン風秘密結社のあやしいイメージもある。

キュブリックは音楽を象徴的に使っているシーンが多い監督で、「2001年宇宙の旅」では古き良き時代を示すヨハン・シュトラウスの「美しき蒼きドナウ」をバックに人工惑星ステーションがワルツを踊るシーンにうっとりした覚えがある。モノリスが現れて新たな時代を暗示(というより明示か、これは)する場面で使用されたのが、同じシュトラウスでもリヒャルトの「ツアラトウストラはかく語りき」の冒頭のテーマだった。この映画で一躍この交響詩の冒頭はベートーベンの第五交響曲の冒頭に肩を並べる「ああ、あれか」式通俗名曲になってしまう。

ニーチェの「ツアラトウストラはかく語りき」はかくも鮮烈な印象をシュトラウスに与えたようだ。ここでニーチェはその「超人思想」をゾロアスターの名を借りて語っている。神や社会から与えられた権威に盲従する人間ではなく、全世界の主体的主催者として存在する「超人」たれと言うメッセージ。この超人思想はワグナーの書くゲルマン神話的世界とともに、ナチズムのイメージを作り上げていく材料になるという影響もヨーロッパに与える。一方、新大陸はこの思想をどう捉えたか?

デイリー・プラネットの記者クラーク・ケントが、急にもよおし、トイレか物置にとびこんで、がさがさすること約3秒、レオタードにひらひらマント、胸に誇らしげにSのマークに着替えて登場するスーパーマンが、「超人思想」がアメリカ文化にもたらした唯一の影響のようである。

たしかにニーチェの書物の中に「ツアラトウストアが空を飛んだといううわさがある」という部分があったよーな気がするが。アメリカ風「超人思想」スーパーマン自体も強烈な印象を世界に与えているのは事実で、そーゆーイミからすると例えば「アンパンマン」もツアラトウストラの孫弟子格くらいにはなるだろう。

紀元前の人、ゾロアスターさんもまさかマントを着てニュヨークの上空を「鳥か飛行機か」といわれながら飛ぶとは思ってなかったに違いない。 (うむ、ちとコレは飛びすぎか・・・)

スーパーマンの正体がゾロアスターのなれの果ていうのは言いすぎかもしれない。ザラストロやツァラトウストラが学校で教わったゾロアスターのことであると判ったのはキューブリックの「2001」を初めて見た頃だと思う。10年くらいのタイムラグがある。

もうかなり古い話になってしまった。原作のA.C.クラークは常に人類の進化を主題にしてきた作家だし、ツァラトウストラというキーワードを配してあるにもかかわらず、当時はこの映画は実に難解と評されていた。ついでにいうと「2001」のコンピュターHALがIBMの巧妙なアナグラムであることが判っていたヒトもあまりなかったよーな。

「東方三博士」のMagiについてはごく最近教えてもらった部分もある。Thanks

to H.S. (^^)/

(99.09-99.11)

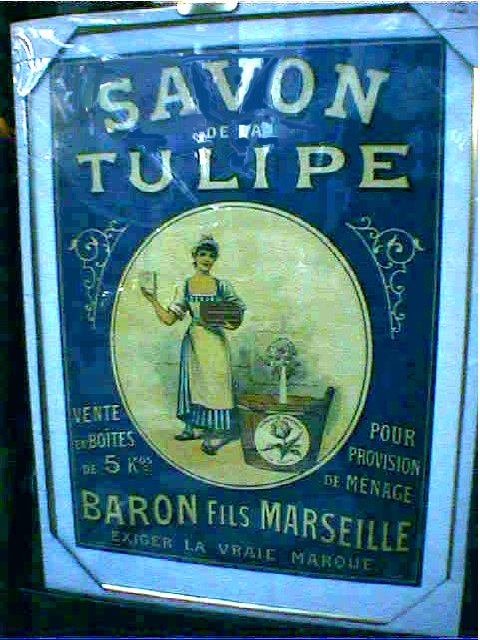

フランスの地理書をみていたらマルセーユの特産品にシャボン・ド・マルセーユというのがあった。

フランスの地理書をみていたらマルセーユの特産品にシャボン・ド・マルセーユというのがあった。

これは洗濯石鹸だそうです。このとき急に子供のとき母が洗濯に使っていた石鹸の商品名が「マルセル洗濯石鹸」だったのを思い出した。うん。そうだったのか。ちなみに近所のジャスコにいって確認すると「ゲンブ マルセル洗濯石鹸」というのがまだあった。うん。マルセル洗濯石鹸。なんとなくうれしい。

写真はマルセイユの洗濯石鹸「チューリップ」の広告ポスター。ナンバの道具屋筋で偶然見つけた。実にいいなぁ。よく考えたら「シャボン」というのはポルトガル語経由の日本語だよなぁ。今では「シャボン玉」くらいしか用例はないけど、昔のヒトは石鹸一般を「シャボン」といってたようだ。もちろんフランス語の発音では「サボン」だった(^^; (後日付記)

ついでに一度聞いたら忘れられない響き「オーデコロン」もこの類か。

"Aux de Cologne" ドイツのケルンですね。直訳で「ケルン水」。ケルンの特産物だったのか。

もひとつついでに「オードトワレ」。

トワレは英語のトイレットでした。

こう直訳してはミもフタもないけど思わず「便所水」だったのか!と。

(99.09-20.04)

みんなアルメニヤン。すいません。それだけ。

(99.09)

【20年後の追記】

【20年後の追記】

今、この記事を読み返していて思い出した。

アルメニヤンリストにセルゲイ・マナシヤン(Sergey Manasyan エレバン在住)追加。

2013年にザールラント大学の夏期講座のクラスメートで今も私のFB友達である。

当時すでに医師で若者大半のクラスからは少々ふてくされたような浮き方をしていたが、同様にまた別の浮き上がり方をしていた私(^^;とは親しかった。

カラヤンはオリジンがアルメニアという説もあったようだが、もちろんアルメニア人ではない。

(2020.06)

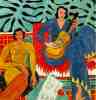

ヒンデミットの「画家マチス」(Hidemith "Mathis der Maler" 1934)は、後期ロマン派ゆずりの近代和声と新古典主義のテーマ・様式感のバランスが良く、なかなかかっこいい管弦楽曲で文句無くこの作曲家の代表作とみなされている。こういう勇ましメの曲は大好きなので、ちょっとマイナーな名曲だけどガキの頃から愛好してたもんだ。

しかしマチスといえば、当然フランス近代の画家マチス(Henrri

Matisse 1854-1934)だと思い込んでいて、この曲の擬似中世的雰囲気と、モダーンなマチスの色彩とコンポジションがどういう相関関係にあるのかを疑ったことが無かったなぁ。

だってとにかく「画家マチス」でしょ?

Henri

Matisse 1869-1954

"La Musique"

1939

Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, NY

1983ー1987にフランスのストラスブール市に住んでいたので、隣のコルマール市のウンターリンデン美術館によく行った。一度なんかは現地の通訳ガイドとして観光団を引き連れて、この美術館を案内したこともあったりした。

この美術館の目玉は、入り口を入って直ぐに展示してあるグリューネヴァルトの祭壇画だった。

この美術館の目玉は、入り口を入って直ぐに展示してあるグリューネヴァルトの祭壇画だった。

これは鮮やかな色彩と劇的表現力が放射している後期バロックの堂々たる名作です。(うむ、ま、こーいうところは何らかの権威あるソースの受け売りであると思ってね。) 確かにこの作品の周囲の空間には他の世界からさしこんでくる光が感じられる。美術館にざわざわと流れ込んできた観光の浮ついた気分は、この作品の求心力力にはっと掴まれ・凝固して、いきなり別の時空につれこまれてしまうのである。

祭壇画の注文者イーゼンハイムの教会の守護聖人がそうだったので、、第二扉にはボッシュやブリューゲルのフランドルの暗い情熱を共有する異様な迫力のセント・アントニウスの誘惑のおどろおどろしいバケモノ絵もある。

(idem. Deuxieme Ouverture (partie))

それから更に十数年が経過し、会社勤めの散文的毎日にグリューネバルトの祭壇画を思い出すこともなかった。通勤車内つれづれ伴奏音楽CDウォークマン用にLONDON NEXT50シリーズの「ヒンデミット 画家マチス他」を買って、ふと解説を読んでみた。なんと、ヒンデミットの「画家マチス」はマチスではなくて、マティアス・グリューネバルトのことだったのだ。おまけにこの曲は「コルマーの博物館にあるイーゼンハイムの祭壇に描かれた壁画を題材にしている」と書いてあったのだ。

コルマール市のウンターリンデン美術館のグリューネバルトの祭壇画。何回も接していながら、その時はついに一度も記憶のもう一方の側にある「ヒンデミットの画家マチス」と繋がることはなかった。

ストラスブールで暮らした日々が時空のかなたの遠い点景となってしまった今になって初めて、ヒンデミットの曲想はなるほど、あの祭壇画の異様な求心力に拠っていたのかと得心したのだった。

うーむ、しばし隔たった時間の距離に感無量となる。

しかしなぁ、なんでマチアス・グリューネバルトが「マチス」なんだよ!

ヒンデミット「画家マチス」と覚えこんだのが、クラシック音楽にのめりこんでいた1960年代の高校時代。コルマールのウンターリンデン美術館でグリューネバルトの祭壇画を見たのが1980年代中ごろで、CDを買ったのが1990年代後半だろう。CDを買わなきゃ、一生知らなかったかもしれない。

This article is

specially dedicated to KAMIYA_R.

(00.06.20)

・・・上記、最後の記事↑を書いてから何ともう10年経過。

今回もう一度HPに帰ろうとして、ネタを捜したが別に

これといって新鮮なのはない。しかたがないので、

昨日思い出した、古いフランス語学習時代の

発見例を再利用させていただきます。

アメリカ合衆国の地名を見ているとこの国が移民が作った国であるということがよく分かる。

ニューイングランド(New England)やニューヨーク(New York)とかのネーミングを見るとイギリスから来た移民がここを第二の故郷としようと念じていた心意気が見えるような気もする。しかし、ニューヨークは最初はオランダ人が「ニューアムステルダム」と呼んでいたそうだ。だから、故郷を懐かしむというような牧歌的なことではなく、力の行使の陣取り合戦の歴史を見る方が正しいのでしょうなぁ。

ロスアンジェルス(Los Angeles)は英語で言うエンジェル(天使)にスペイン語の男性複数形定冠詞(los)が付いたものとか、サンフランシスコ(San Francisco)はアッシジの聖フランチェスカのことだったんだ、とかは外国語を習い始めるとすぐ気がつく。

ちなみに定冠詞(the とか)が地名に付く例では、24時間レースで有名なフランスの「ル・マン」がある。

ルマンは地名(固有名詞)のクセに定冠詞が付いているので、フランスの文法に従って冠詞が文脈によって活用する。

フランス語で「ル・マンに行く」と言うには "Je vais au

Mans" (オマンに行く)と言わねばならない。

ル・マン24時間レースは”24 heures du Mans"(デュマンの24時間)という発音になって何処にも「ルマン」という響きはない。

フランス人も開国当初には現在のUSA各地に移植していたらしいということは、フランス語由来の地名が案外多いことで気がつく。しかし、これは日本語のカタカナ地名を見ていても分からない。

スペイン語由来の地名ならスペイン語の発音が大体踏襲されているのでカンタンだが、フランス語由来の地名は完全に英語訛りで発音されていて、カタカナからはフランス語であるとはすぐには見えてこないんですねぇ。

ニューオリンズ(New Orleans)はフランスのオルレアンに由来している。例のジャンヌ・ダルクで有名な地名ですね。

「オルレアン」が何で「オリンズ」という発音になるのかよく分からんので、絶対にカタカナを見ていても由来がわからない。

これ、フランスでは他国の地名なのに「勝手に」 Nouvelle Orléans とフランス語で標記している。

フランス人に「ヌーベル・オルレアン」と言われても外国人には「ニューオリンズ」のことだと気がつかないこともある。

ついでに思い出したが、本人が「ペキン」と発音している「北京」は、英語で「ベイジン」と聞こえ、フランス語ではなんと「ペッカン」と発音されている。外国語で聞く固有名詞は要注意。

故あって英語標記の合衆国の地図を参照せねばならない事態になり、あっ、これはフランス語由来の地名だったのかぁ!と劇的に気がついてしまったのがデトロイト(Detroit)。

これはDétroitというフランス語で「海峡」ですね。まあ、étroit (狭い)という基本語彙に由来するのは明白で、フランス語としてはありふれた単語。しかし発音が「デトロワ」なので、これが・あの・「デトロイト」のことであるとは地図を見るまで気がつかなかったのだ。

どうですかい?

どうですかい?

この英語の綴りを見、フランス語の

単語を思い出し、もう一度地図を見る。

なるほど、そうだったのか!

デトロイト、正に海峡ですねぇ。

・・・・

これで、フランス語の単語はきっちりアタマに入るわ、

合衆国の地理と歴史が立体的に見えて来るわ、

ハナシのタネはできるわ、と随分得した気分(^^/

あれ、デトロイトの対岸には「ドレスデン」なんてのもあるんだね。

「故あって英語標記の地図を参照せねば」なんて言ったが、実は昔マイクロソフト・フライトシュミレーター4にハマっていたのだ。添付の合衆国の空港地図を眺めていて気がついた。だから、まあ、今から20年くらい前のハナシかな?

This article is

specially dedicated to KAMIYA_R.

(10.03.05 今のヨメ↑)

アルマ・マーラーはツェムリンスキーの愛弟子だが結婚はせず、結局マーラーのヨメになる。