ちょいと長めの前奏曲 ..

ちょいと長めの前奏曲 ..

ちょいと長めの前奏曲 .. ちょいと長めの前奏曲 .. |

|

ショパン ピアノソナタ .. |

| [ピアノのお稽古] |

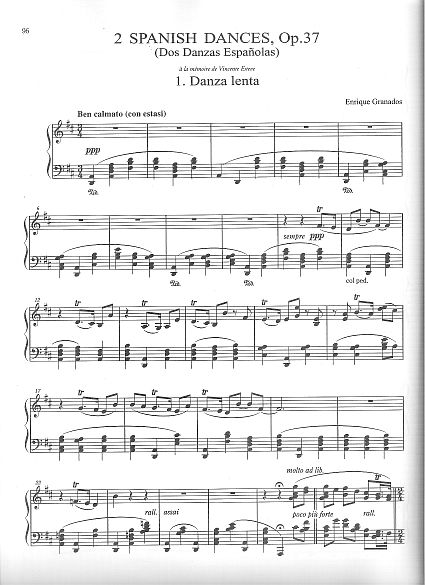

二つのスペイン舞曲 op.37 (Granados) |

| 2013/2/23(土) 午前 2:17 |

|

ピアノは毎日弾いていたが、しばらく「ピアノのお稽古」書庫に書くことはなかった。

最後に書いたショパンのバラードNo.4の通奏が素人ピアニストの最後の自尊の証だったようだ。

しかし他にも書いたが、ここにして本当にピアノが上手くなってしまった。

何事かが解ってしまい、明らかに私はピアノ演奏におけるグレードが一ランク上がったのだ。

つまりこの歳にして新たなるブレークスルーを果たしてしまったのである。

それはスキルが向上し、指が早く強くなったということではない。

技術的には、相変わらず我流素人芸の域でうろうろしている。

一生かかったって、プロのスキルとのギャップは埋まることはない。

で、もうとっくに私の一生という時間を使い果たしかけているところだ。

私が今、新たなブレークスルーを果たしたと豪語するのは、演奏解釈という面なんですね。

久しぶりに購入したピアノ譜「グラナードス スペイン舞曲集」全音楽譜出版版。

アルベニスのスペイン舞曲(集)はもう20年も弾き込んでいて私の主要なレパートリーになっている。

分類上はクラシック音楽だが、その実はエンターティンメント系の、いわば楽しみのための音楽。

元来、高度かつデリケートな音楽的感受性がなく、ただ感覚的な面白み、スポーツ的生理的快感でのみしか音楽を享受できない私には、もってこいのジャンルの曲だった。

グラナドスでは例の「アンダルーサ」をオハコにしていたのだが、他の曲はアルベニスに比べると地味すぎる。

(Andaluza)

「アンダルーサ」はリズミカルで派手目だが、どこかアルベニスのモロ通俗性とは異なった異質な感覚もある。

長い間気にはなっていたのだが、グラナドスのはスペイン舞曲のクセしてあまり華やかではないので敬遠していたという事情がある。

しかし、アルベニスは全部弾き尽しちゃった。

↑実はこれは違う。 イベリア組曲をやってなかったのを最近発見した。

ウチのテレビでもYouTubeが視聴できるので、たまにプロ・アマのピアニスト達の演奏を検索して聞くことがある。

YouTubeは無料なだけに玉石混交だが、探せばとんでもないモノも掘り出せる。

イベリア組曲も実をいうとYouTube上で発見した。

「アンダルーサ」の演奏例を掘り出すのに「グラナドス」で検索していたら、「金持ちのおじいちゃんの趣味のギター演奏」のような画像があったので、どんなもんかい?としばらくみていた。

YouTubeでは、特にギターでは素人の演奏が多く、まあ、そのようなイメージだったのだが、実はこのおじいちゃん、なかなか上手かった。

グラナドスの「メランコリア」。

私がピアノで爪弾いていたら聞いていたヨメが「なんじゃい、ただ弾いてるだけやん!」と酷評した代物だった。

そのくらい単調なメロディー主体の曲だ。

で、このじいちゃんのギターは上手どころではなかった。

弾いている何気ないフレーズが常に何かしら音楽的な面白味(演出か)がまとわり付いているのである。

単調な曲を単調に弾いちゃったら「ただ弾いているだけやん!」となってしまう。

このおじいちゃんは聞いている者を飽きさせず、常に引き込んでしまう音楽性を持っていた。

この人は音楽の何事かが分かっているのだ。

「このおじいちゃん、なかなかヤルねぇ」とかなんとか言いながら、ヨメと二人して見ていたものだ。

次の日、気になったのでもう一度このおじいちゃんの演奏をYouTube上で探して聞いてみた。

今度はその演奏のタイトル・コメントをじっくり見てみた。

なんと! このおじいちゃんはタダの「金持ちじいちゃんの趣味のギター」どころではなかったのだ。

アンドレス・セゴビア (Andres Segovia) その人だった!

実に、そんなレア画像までYouTubeで見ることが出来るのである。

私が「演奏」という局面の、技術ではない部分に、かくなるほど明確な差が出ること実感した瞬間だったかもしれない。

やはり、素人とプロの差は技術ではない。

音楽性なのだ。

かくて、私は伝説の巨匠セゴビアに目からウロコをバリバリと引っ剥がされ、以降「解釈」あるいは「演出」ということに意識を使うことにしだしたわけだ。

その効果はてき面だった。

今まで目にも止まらぬビバーチェだとか、耳をつんざく超フォルティッシモの訓練ばかり楽しんでいたのだが、なにげない単純なメロディーをいかに面白く演出するか、という時として実にイヤラシいオトナの楽しみに目覚めてしまったのである。

目下、グラナドスの「二つのスペイン舞曲 Op.37」に嵌り中。

譜例の一曲目はスペイン語のタイトルだが、「ゆっくりした舞曲」という意味だろう。

実に地味な出だしだが、何か類型を脱して独自の風味がある。

アルベニスの華麗さに比べるべくもない、生理的に割り切れないリズムと無骨風に見えるハーモニー。

しかし、何かオトナの隠し味があり、弾いているうちに次第に嵌っていく。

で、2曲目がサルダーナ舞曲。

実に独創的な曲で、他にこのような情感を味わったことがない。

美しくもなく、華やかでもない。

こんなのどこがおいしいんだい?と吸っているウチに次第に中毒して嵌っていく禁制の味。

時として団子になった不協和音が出てくるのだが、絶対に濁らない。

グラナドス独自の和声感がある。

「パン・ダイアトニックの明るい和音」と解説にあるヤツだね。

アルベニス系のモロエンターティンメント音楽からグラナドスの軽みのあるオトナの味へ。

年金満額受給年齢となり、やっと私は長い長い少年期を抜け出せたのかもしれない(^^;

|

ちょいと長めの前奏曲 .. ちょいと長めの前奏曲 .. |

|

ショパン ピアノソナタ ..

|