かなり気になる掲示・ ..

かなり気になる掲示・ ..

かなり気になる掲示・ .. かなり気になる掲示・ .. |

| 高たんぱく質プロティンって? |

| [言語] |

BIORALにおけるジンクピリチオン効果の考察 |

| 2023/5/3(水)1:31 |

|

ご近所のライフが店舗の一部を改装し、自然食商品を扱う売り場になった。

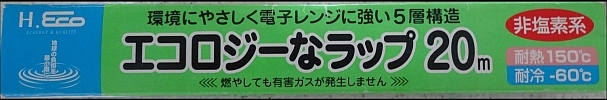

え?え?とクエスチョンマークが二つ無意識に口から。 『BIOはドイツ語BIOLOGISHの略で「有機の」という意味』? ウソでしょう? 別に法律的には規制できない? では私が私的にウソだ、とここで言っておくしかない。 もちろんBiologishはBiologie「生物学」の形容詞形で「有機の」という意味ではない。 ”Bio-は「有機」を表す接頭語としてドイツ語で使用されている”ならあながちウソではない。 このBio-という接頭語はもちろんラテン語起源だ。 フランス語でも英語でも"Bio-" 何とかは普通に使っているし、Bio-は明らかに外来語でありドイツ語固有のコトバではない。 だから”Bioがドイツ語”というのは真っ赤なウソだ。 単なる形容詞を作る語尾にすぎない” RAL”が「英語NATURALから」来ているというのも強引だな。 UNNATURALから来てるとでも言えるし。 お里がバレてるぞ(^^; で、どうしてBIOがドイツ語と言い張りたいのかを考察せざるを得なくなった。 別に真剣に考えたわけではない、この場合、邪推するというイミ。 このスーパーは先ず日本語より英語の方がかっこいいだろうと”BIO-RAL”を英語の造語として採用することを決めたのだろう。 自前の造語”BIO-RAL”を大々的に浸透させようと準備していたのだが、その過程で接頭語のbio-は英語では”有機の”という意味では使われていないことが判明してしまったのだ。 もちろん「有機」の形容詞形はorganic。 接頭語として”bio-”は「生物学上の」という意味でしか使われていないようだ。 (ドイツ語でも organisheが本来の”有機”の形容詞。) むしろ英語文脈での”BIO”は現在ではバイオテクノロジーの略記としての使用が一般的なので遺伝子工学応用食品という連想に流れ、「自然食品」とは逆のイメージになってしまうのだ。 しかし、BIORALが企画会議で決定して部長決裁も降り、事前準備もすべてBIORALでやってしまったので、今更英語で「有機の」という意味です、とは言えなくなった。 あわてて、社内で調べたところ”有機の”という意味でbioを使っているのはフランス語やドイツ語である。 しかしフランス語では”BIO”は接頭語ではなく、自然食品一般を示す名詞として普通に使っている。 ”フランスで使っている意味のBIOと意味もない英語語尾RALとの合成造語”という説明だと一応ウソではない。 ”BIOは日本語バイオからの当社の造語です”というのが正直でしょう・・・ だが、なんでここで無理してわざわざ”ドイツ語である”と強弁する必要が? そうか! ジンクピリチオン効果か! ユーレカ! ”エメロンがフケに効くのはジンクピリチオンが配合されているからなんです!”という宣伝を聞いて「なるほど!そうなのか」と納得してしまうのを”ジンクピリチオン効果”という。 心理学的にはプラシーボ効果の一種だが、商品にネーミングだけで付加価値を付け加える安直な販売戦略をいい、企業の安直さが見え見えなので時に製品自体の信頼性を損なうリスクもある。 日本では昔からドイツの医薬品がもてはやされていた。 19世紀のドイツのカイゼル髭の博士のイメージ、仁丹将軍とか包茎改善なんとか博士の広告(知らんか?)・・・ あ、アレも。 ユンケル口蹄疫、いや黄帝液か。 ユンケルとはユンカー、ドイツ史に出てくる地主階級のことだが、カイゼル(カイザー)と同じく古いドイツ帝国の権威を喚起するカタカナである。 地主皇帝液?まあ意味はどうでもいいが、なんとなく響きが権威あるドイツ医学を連想させる響きである。 実際にこの連想イメージ戦略ネーミングで”ユンケル黄帝液”は一世を風靡した。 ということで、”BIO-はドイツ語”ということにしドイツ医学の権威をジンクピリチオン的配合したのだのだろう。 実をいうと私は”自然食品”なんて興味もないし、何といってもネーミングイメージだけで消費者を”釣ってやろう”というこちらを小学生程度の知能レベルと見下す企業文化の欺瞞性がうさん臭くてイヤなのだ。 戦略的にはそれでも十分有効という現状認識は持たざるを得ないのだが(^^; 最近”ジンクピリチオン=京大法学部卒効果”という新種もついご近所で目撃させていただいたことだし(^^; ”ジンクピリチオン=医者のYouTube効果”は目下ヨメが毎日愛用中(^^; ちなみにヨメに”有機ってどういうイミ?”と尋ねてもご存知ない様子。 ”よく知らんけど、カラダにいいネン!”とのこと (^^; いやしくも人間が消化できるのは有機物だけなんだがな・・・いやNaCL(塩)とH2O(水)だけは無機物だがそのまま食えるか。 有機栽培というのは多分有機物だけを肥料にして栽培することだろ? 糞尿だけで? 化学肥料不使用という感じかい? 水も使わず? この辺で私も実は”有機栽培”とは何かを明確には知らなかったので一応ネットで調べてみた。 結局、「有機栽培」というのは科学肥料や合成農薬を使わない栽培の手法で、食品自体の栄養価とか安全性とかが原理的に違うわけではない。 食物そのものより農作上の自然環境保護を目的としたシステムで、”食品がいいから高い”のではなく、生産方法に余計な手間をかけているから高いのだ。 「自然食品」というのもよくわからん表現だが、化学調味料や添加物を使っていないということのようだ。 しかし、安全性からは無農薬や保存剤無添加だと、害虫残滓や腐敗のデメリットも多い。 商品としての食品として流通経路に乗せるにはかなり安全性(安定性)に問題があるようだ。 だから完全自然食品より農薬・保存剤添加物が”適度に使用されている食品の方が健康上はベター、という感じである。 端的にいうと”有機栽培の自然食品が食物として栄養価や安全性で優れている”という結論はない。 BIORAL店舗で販売されている食品が栄養価や安全性で優れている、と思って購入すると、すでにジンクピリチオンを稚拙巧妙に製品に振りかけている企業の販売戦略に絡めとられてしまうことになる。 これは「高いけど、環境保護対策費として支払う費用を負担しているのだ」という一種の「フェアトレード」の精神で購入するのは正しい。 ただし、私は”BIO”をドイツ語と言い張る企業が真面目に環境保護を企業課題として実践しているとはとても思えない。 企業に限らず、コトバをなおざりにする感性からの発言は、それだけでその人格全体を否定する根拠に値する。 小さなウソが世界を破滅させていく。 ---- また、台所でヘンなヤツを見つけたので追記:  「生態学もしくは環境学」なラップって? エコロジックな、と読み替えてもうさん臭いので見るのも不快だが、ヨメには別段言語感覚上の違和はない模様。 まともに考えてしまう者にはかなり生きにくい今日この頃。 |

かなり気になる掲示・ .. かなり気になる掲示・ .. |

|

高たんぱく質プロティンって? |