ノクターンNo.8 変 ..

ノクターンNo.8 変 ..

ノクターンNo.8 変 .. ノクターンNo.8 変 .. |

|

スケルッツオ第3番 嬰.. |

| [ピアノのお稽古] |

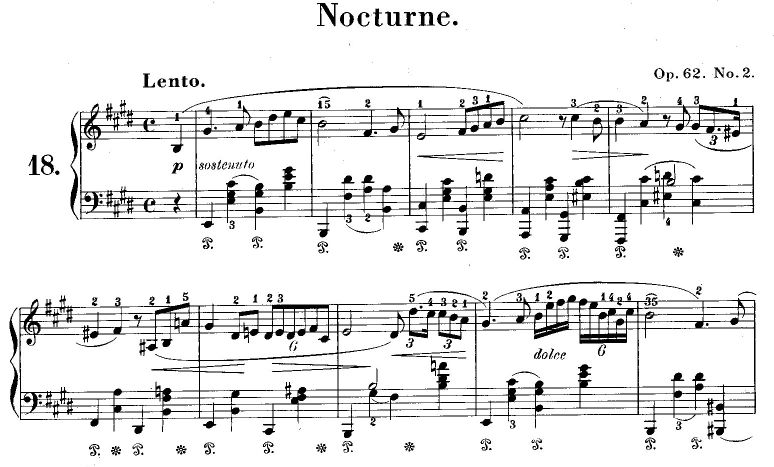

ノクターン No.18 ホ長調 (ショパン) |

| 2009/9/8(火) 午後 2:34 |

|

先週、あぶないところだった。 退職してから初めての「鬱」の気配だったのかとも。 予定していた旅行の日程を組むのが何となく、おっくうだった。 体調が悪い、というほどでもないが、すっきりせず、積極的に何もする気になれない。 バイクの調子も良くなかった。 修理に出さねばならないんだろうが、ディラーと交渉する気分ではない。 いよいよ旅行の出発日が迫ってき、時間をかけ、インターネット上でホテルを探す。 9月から始まるとは思ってなかったのだが、ミュンヘンはオクトーバーフェストの最中だった。 ホテルがとれそうにない・・・ 別にたいした困難でもないのだが、精神の動きがにぶく、煩わしくて何も考えたくない。 自分では何もできないのだ、という無力感がじわじわと拡がっていく。 ふと泣きたい、と思う。 翌日になって、「鬱」か?と自問。 泣いて母親を呼ぼうとしたのかと。 気がついて部屋を見渡すと、かなり乱れている。 起床時間が一定せず、日常生活にリズム感がまったくない。 外に出ようとしても、準備にかなり時間がかかってしまう。 こういうときは、とにかく部屋を整理することから始め、心理的ストレスの種を箇条書きで明記し、 ひとつひとつ事務的に対処していけばいいのだ。 掃除することで「鬱」への入り口はふさぐことができる。 自分の外側の事物をオーガナイズすることができなくなるのが「鬱」だ。 部屋に籠もりショパンのノクターンを一日中弾いているだけ、というような。 |

|

前回ちょっと触れた、No.17と同じ作品番号62の第2。 これももう既にサロン風の音楽とは呼べない代物になっている。 しかし、第1で顕著な物語性は感じられず、気分の変化・むら気だけが支配している。 一応サロン風の装飾はしときましょうというような第一主題。 しかし、弾くのがおっくうになるような重い足取りで、とってつけたような「華麗な」 装飾が痛々しい。 この足取りが突然ランニングベースになって勝手に走り出す第二主題。 このとき、9th とか Maj7とか、現代では耳慣れた響きが混じって聞こえてくる。 |

|

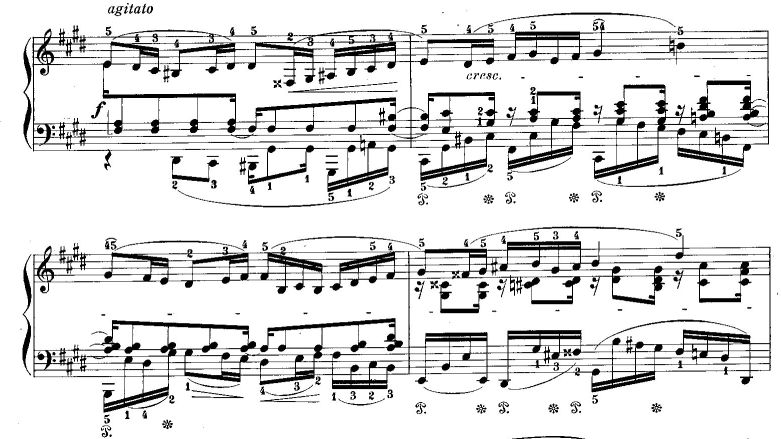

そして、中間部のデモーニッシュなマーチ。 調子はいいが、うわごとを言っているような狂おしさがある。 |

|

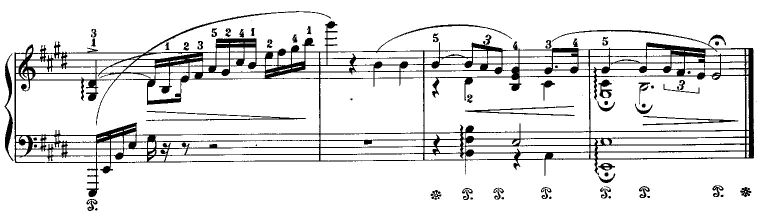

コーダに至る経過的Maj7と、天才的にさりげない結末。 |

|

はっきりいって、聴いていて面白いというような曲ではない。 作曲家が自分の世界にのめりこんでしまっているのだ。 何回も弾いていると、次第に弾き手を引きずり込んでしまう情念が埋め込まれている。 現代のわれわれの耳には、Maj7なんて奇異な響きでもなんでもないが、この時代ではかなり前衛的な響きが したはずだ。 ショパンのような異才が音響の中に見つけた新しい情感が、後の時代では人々に共有されていくこともある。 ビートルスやジェームス・ブラウンのソウルミュージックを始めて聞いたとき、強い違和感を感じたのを思い出す。 しかし、10年も経たない内に「普通」の音楽に聞こえるようになる。 本や映画と同じように、音楽は人を教育し新しい情感を付与していく。 特に多感な少年期にショパンの情熱的にド派手な部分に惹かれて、音楽を聴きこんでしまうと、 知らずしてショパンのカプリチオーソな(むら気というか)気分に感染する。 笑い同様、狂気も感染する。(阿部謹也「世間とは何か」より) 19世紀ならそれでも良かった。 王様も貴族もいたし、本物の乞食もいた。 この頃の芸術家はよく狂気を飼っていた。 逆に言えば芸術家と狂気はある程度共存できたのだ。 それが時代の気分というものだ。 19世紀風のカプリチオを飼っていると現代はかなり息苦しい。 人の多様性より均質性(つまり平等ってことですが)が基本的な人間関係認知の基盤になっている社会である。 あまり他と違う気分や意識を飼うのは良くないことだ。 (クラシック音楽は情操教育にいいって?冗談いうなよ。演歌の方が絶対安全だよ。) 部屋に閉じこもってこのノクターンを一日中弾いていると、外に出て行く勇気がくじかれてしまう。 世紀・社会の「温度差」が違いすぎるのだ。 テレビを点け、部屋を整理することから始めよう。 |

ノクターンNo.8 変 .. ノクターンNo.8 変 .. |

|

スケルッツオ第3番 嬰..

|