夏休みの自由研究「装飾的..

夏休みの自由研究「装飾的..

夏休みの自由研究「装飾的.. 夏休みの自由研究「装飾的.. |

|

ワルソーコンチェルト (アディンセル) |

| [ピアノのお稽古] | |||

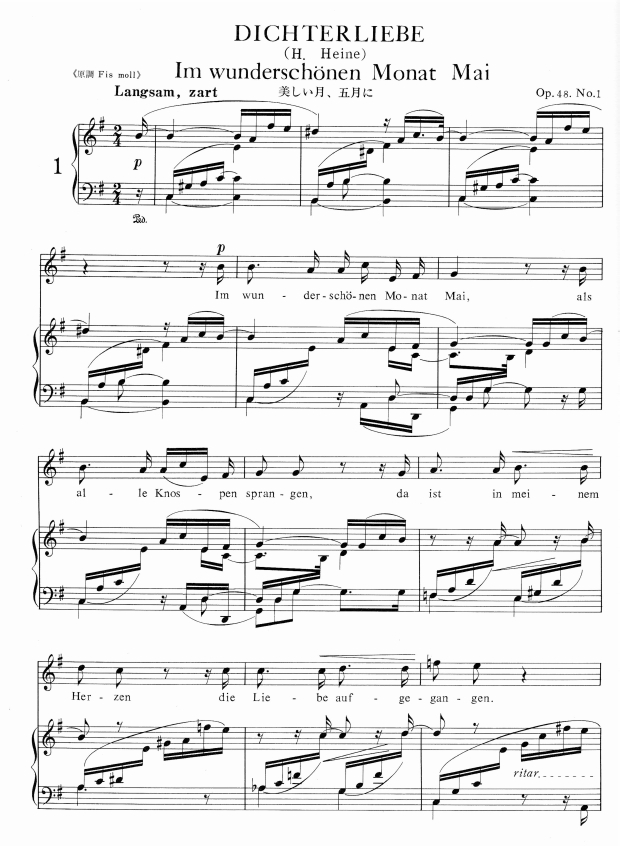

詩人の恋(ハイネ/シューマン) | |||

| 2015/5/1(金)2:54 | |||

|

春はシューマンの季節だ。 しかし、今年の春は異様に永い。 もちろん例によってクライスレリアーナの第2曲から始まったのだが、今年はクライスレリアーナの全曲暗譜と幻想曲の第2楽章の修練の日々が未だ終わらない。 シューマン熱というかシューマン風邪というかシューマン狂いというか。 今年は春の狂想がいつまでもつきまとい、しきりにラインの川底からシューマンが呼んでいる。 そしてある日、ついに私は歌い出す。 im wunderschonen Monat Mai, als alle Knospen sprangen....  昨年夏より、とうとうどの合唱団にも行かなくなった。 歌を歌いたい。 しかし合唱団は私にとって歌を歌える場所ではなかった。 あまりにも歌以外のことが多すぎる。 「詩人の恋」の第一曲の歌詞とメロディは覚えていた。 少し前に短期留学したフライブルグでドイツ人の前で歌ったこともある曲だ。 ただし、うろ覚え。 動詞を何故か過去分詞で発語し(sprangen=>gesprangen)、ドイツ語講師のベラさんが同時解説してくれていたのだが、どう誤魔化してくれたのだろう(^^; 相変わらず春の呪いが解けず、大阪での所用のついでに「詩人の恋」が入っているシューマン歌曲集1全音楽譜版中声用を心斎橋三木楽器で購入。 残念ながら低声用は存在しないようだった。 この第一曲「美しい月、5月に」をアカペラで歌うということには殆ど意味がない。 ピアノのパートの絶妙な旋律的アルペジオと和声の移り変わりに乗せて、初めてメロディが意味を持ってくる。 そして、まさにこの心がきしむような春の到来が今年の私の春でもあったのだ。 もちろん、アチラさんは苦しい若者の恋の予感、こちらは遠く過ぎ去った青春への告別の念、とベクトルの向きはまったく正反対なんだが(苦・・・・笑)。 初めて私は自分のピアノの伴奏でこの曲を歌ってみた。 正確にいうと、この曲を歌いながら初めてピアノパートを同時に演奏してみた。 2、3度繰り返すとほぼ譜読みの遅滞なく演じられるようになる。 私はいつの間にかドイツリートの弾き語りができるようになっていたのだ。 歌とピアノとドイツ語と。 この3つの要素は、今までそれぞれ別の場所で別のものとして独習してきた。 突然この春、ピアノを弾くだけではなく、歌を歌えとシューマンが呼ぶ。 シューマン自身も30歳を超えた年、突然歌曲に捕えられる。 これを音楽史ではシューマンの「歌の年」という。 だから私の小説のヒロインの名は「詩野季子」でも良かったのだ。 幻想曲とクライスレリアーナをさらってから、「詩人の恋」から数曲を取り出して歌うことが日課になった。 元来シューマンのピアノ曲には、いかにも天才的な詩想としかいいようがないテーマを極端につまらない凡庸な展開部で引き伸ばして無理やり曲の体裁にしているようなところがある。 その痛々しいまでの凡庸との戦いが実は私のシューマンへの親近感の源なのかもしれないのだが。 詩で時間が規定されている歌曲ならシューマンの天才瞬間芸が破綻なくおさまる長さになる。 詩(あるいは歌)が終わってからの短い後奏こそがシューマンの才能の純粋な結晶といってもいい。 第8曲 ”Und wussten's die Blumen, die kleinen"の全く歌とは違う曲想のコーダの4小節。 シューマンの展開部はわずか4小節でいいのだ。  シューマンは本質的に歌=詩の作曲家だ。 「詩人の恋」にはシューマンのピアノ曲に特徴的な民謡風のファンファーレもちゃんと鳴り響いている。  謝肉祭の前口上、交響練習曲の終曲テーマ、幻想曲第二楽章のテーマ、クライスレリアーナ終曲とその前口上である第7曲のコーダ等の妙に耳に懐かしい不思議な郷愁。 青春の直截的な希望、あるいは子供の頃への純粋な懐かしさ、そのように輝くかげりのない光を宿してしまっている心にとって、生きていることからの影はより濃くなってしまうだろう。 天分と凡庸、シューマンの光と影の交錯。 --- ドイツリートの弾き語り、これこそ私が生涯かけて習得してきたピアノと歌とドイツ語が必然的に呼び寄せた新しい人生の展開であるのかもしれない。 もう自分を偽りながら合唱団でお仕着せの歌を歌う必要はない。 自室で自分だけで夢想の世界が完結する。 歌とピアノとドイツ語と・・・ なんだか、昔テレビの演芸番組でみたギター弾きながら耳かけハーモニカを吹く芸人のような(^^; 又は、今はなき道頓堀のくいだおれ人形というか(^^)

|