詩人の恋(ハイネ/シュ..

詩人の恋(ハイネ/シュ..

詩人の恋(ハイネ/シュ.. 詩人の恋(ハイネ/シュ.. |

|

インテルメッツオ op.119の2 (ブラームス) |

| [ピアノのお稽古] |

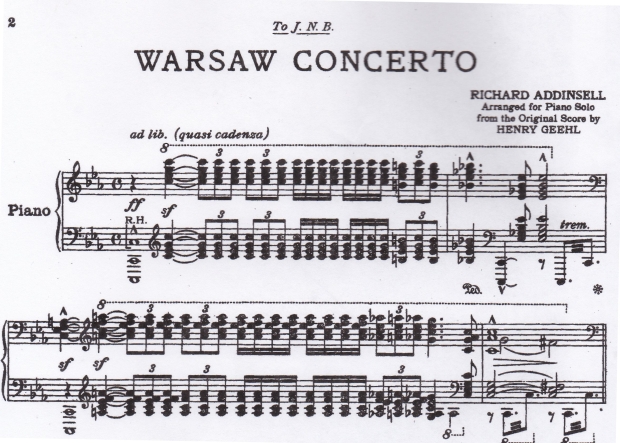

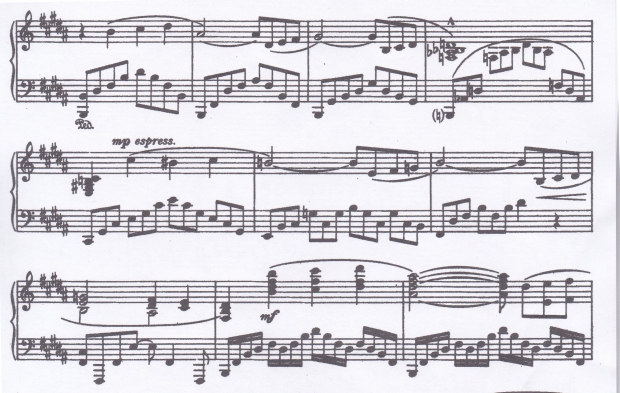

ワルソーコンチェルト (アディンセル) |

| 2015/12/27(日)15:26 |

今年は一口にいうと「不発」の年だった。 いや、たぶんこれからは毎年「不発」が続き、やがて「不発の人生」に収束し、最後に「ぷすぅ〜」と終わっちゃうんだろう。 春にカトマンズに行くと決め、心をどうにか奮い立たせ、ようやくその気になって出発した。 しかし、関空に到着し、チェックインカウンターでカトマンズ空港が事故で閉鎖、フライトはないと聞かされる。 「ぷすぅ〜」という不発音がここで人生的に鳴り響くのである。 初春の頃、私はシューマンに魅入られ、「詩人の恋」や「女の愛と人生」なんかを歌い始めたりする。 その頃、シューマンとは別に何度か夢で響いていたもう一方のメロディーがこれ。  何となく、ラフマニノフの大時代的なピアノコンチェルトの緩徐楽章メロディの雰囲気がある。 それもそのはず、この曲はラフマニノフの有名な第2コンチェルトの使用許可が取れず、その代りに頼んで作った映画音楽である。 映画自体はもう誰も知らないのだが、この曲は残っている。 ・・といっても、私の世代の記憶の中だけなんだが。 もう、ミもフタもなく一方的無批判的にただ懐かしいだけの、青春的に気恥ずかしいメロディ。 調べてみても分からないのだが、この曲がNHKのオーケストラ番組のテーマとして使われていた記憶。 半世紀前の。 まるで高校生のようにひとりの少女に胸をときめかせ、その憧れに満ちた高揚に涙をあふれさせ、まだ見ぬ新鮮な感覚の世界を夢想し、その夢の世界にただ飛び込もうとしていた記憶。 そのような夢がしきりにこの春に回帰してきていた。 おそらく、そのもう二度と帰ることのできない世界と完全に決別してしまった、という苦すぎる自分の現実認識がそれでも振りきれず、最後にあがいているような形で。 心理的にはいろいろと足掻き、苦しんだ一年で、今年中に世界は崩壊すると自分では思っていた。 一月のシャルリー・エブド事件や11月パリテロ事件の周辺の「バカ騒ぎ」が煩わしかった。 言っときますが、私はシャルリーではなく、FBで自分のプロフィールをフランス国旗に染め変えるようなおめでたい手合いではない。 私が直接手をくださなくともこの世界はどのみち年末までには崩壊するだろう、とか思っていたのだが、なんともう世界はおめおめと年末まで来てしまっているではないか。 自分の内側のジレンマと外側の世界のジレンマに挟まれ、私は鬱をやるしかなかったのだ。 ただ、読書でもなく、テレビでもなく、毎日のピアノの修練だけが(それと、スポーツ・ジムが)私の日常のルーチンを支えてくれた。 実は主としてショパンのソナタ第二の暗譜を延々と試み続け、やっと最近通奏可能になった。 しかしショパンの第二の記事はもう昨年に書いちゃってる。 だから曲としてはかなりいい加減なんだが、今年の私に遠い過去から取り付いてきていたこの曲のことを「ピアノのお稽古」書庫の記事として記録しておくことにした。 原曲ではピアノの低音ではなく、ティンパニーのトレモロが鳴りわたり、ピアノが2重短和音で入ってくる。(譜例1) これはどうしてもグリークのコンチェルトの引用としか思えない。 譜例2の第二主題はラフマニノフのパガニーニ・バリエーションの超有名なくだりのノリそっくりだ。 ・・・と、こう書いているうちに3、40年ほど前のNHKのオーケストラ番組のテーマはこのパガニーニ・バリエーションの方だったような気もしてきた(^^; まあ、いいや。 とにかく当時のクラシック番組では何度も演奏されていて、それなりにヒットした曲だったのは間違いない。 中身などは別になにもないのだが、思わせぶりで、しかも要領よく序もコーダも付いたもっともらしい一楽章のピアノコンチェルト。 それでいいのだ。 深刻そうな中身はなくとも、それを聞いた時の感覚の記憶を音楽は正確に呼び起こす。 大時代的なメロディが回帰してくれば、私は17歳の高校生であった時の憧れをイヤでも思い出してしまう。 そんなモン、とっくの昔に忘れ去っていられることができるのなら、この汚辱と欺瞞に塗れ生きている今の私を糾弾しにくる17歳の無垢な正義感が夢に回帰することはない。 そして外側の世界へのどうしょうもない違和感を抱いたりすることはないはずなのだ。 |

詩人の恋(ハイネ/シュ-.. 詩人の恋(ハイネ/シュ-.. |

|

インテルメッツオ op.119の2 (ブラームス) |