ベルガマスク組曲(ド ..

ベルガマスク組曲(ド ..

ベルガマスク組曲(ド .. ベルガマスク組曲(ド .. |

| ゴールドベルグ変奏曲 (バッハ) |

| [ピアノのお稽古] |

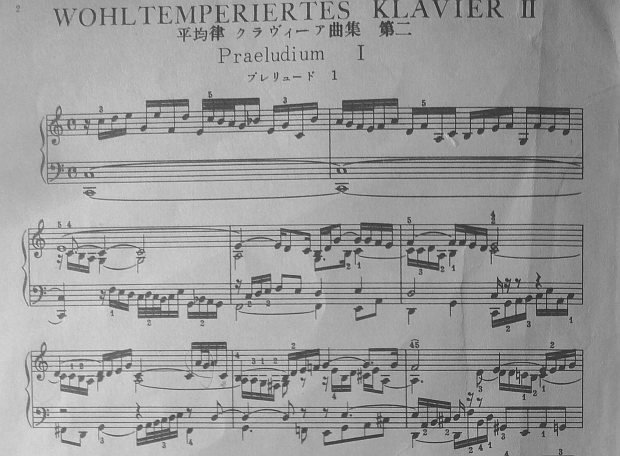

プレリュードとフーガハ長調 平均律II (バッハ) |

| 2024/2/8(木)12:11 |

|

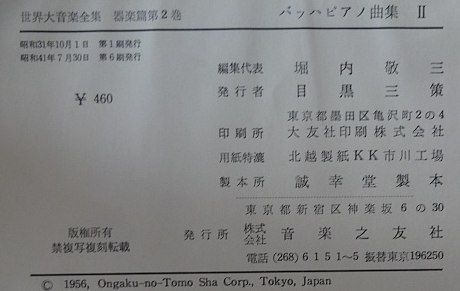

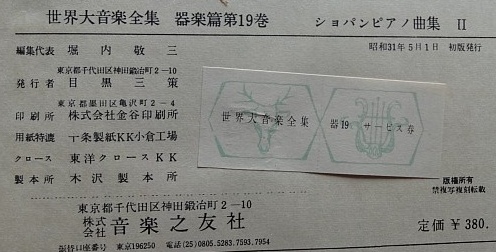

とうとうここまでやってきた。 いや、ここまで還ってきた、というべきか。  バッハの平均律は自分の鍵盤との邂逅の最初の教師だったのだ。 それ以前、高校生時代には音楽室に居残り自由にピアノの練習をしていた。 何を弾いていたのかはよく覚えていないのだが、バイエルやハノンでないのは確かだ。 多分、ショパンの幻想即興曲の中間部をゆっくりと、あきることなく何カ月もさらっていた・・・ 自分の鍵盤との最初の邂逅は、高卒でフリーターになり初めて貰った月給で買った電気式オルガンだった。 梅新交差点の西側のササヤ楽譜の隣あたりにあった玉田ピアノで、たしか中古のYAMAHAだった。 今では”足踏み式オルガン”はおろか”電気オルガン”も市販されていないのだが、当時の「オルガン」は金属リードを物理的な風袋の風圧で鳴らす仕組みで、音源はハーモニカと同じだが、風袋に空気を送り込む原理はヨーロッパの田舎の教会にある助手が隣室で足踏みペダルを踏んでパイプに空気を送り込むヤツと同じというハイフリド構造。 オルガンはピアノではない。だからバイエルでは師匠にはならない。 オルガンのメトードもあったハズだが、私はバッハしか知らなかったのだ。 音楽之友社世界音楽全集のバッハ集1,2の二冊を買い、主として平均律の一巻2巻を2,3年間ただ探り弾いていたのだった。  ←上記楽譜集奥付け ←上記楽譜集奥付け昭和41年(1966)の第6刷。 当時は「版」と「刷」はかなり厳密に区別されていた。 奥付けには検印が押してあり、印肉の汚れカバーにセロファン紙を上にかぶせてあった。 もう既に検印は跡形もなくなっている。 この時代で平均律1,2集の全てのプレリュードとフーガのテーマだけは覚えてしまったと言える。 その後私はエレクトーン・電子オルガンの方に行ってしまい、しばらくソチラで一応プロの端くれ(^^;にもなったのだが、とにかく私の鍵盤の最初の師匠はバッハの平均律だったのだ。 後年、50台で自分のピアノをやはり玉田ピアノで購入し休日ピアニストになったのだが、ピアノでバッハを弾くことはもうなかった。 ピアノでバッハ、特に平均律はダメだろう・・・ま、グレン・グールド並みの技量とアイデアがないとピアノ曲にはならないだろう・・・と。  ←ついでに(^^; ←ついでに(^^;この全集の初版昭和31年(1956)本。 多分、古本屋で仕入れたもの。 ハードカバーで定価380円でございます。 ・・・やはりスカルラッティがきっかけだったか。 私のピアノのレパートリーではD.スカルラッティの”ソナタ”が最古典で、ソナタ集中の珍しいフーガ(”猫のフーガ”とかいうらしい)をひところ熱中して暗譜したものだ。 今でも時々暗譜レパートリーとして弾いているのだが、ある時、もしかしてバッハのフーガも”やれる”のでは?と”ふと”思ってしまっただった。 昭和31年の奥付けのある音楽の友社版の世界音楽全集バッハ1,2を探し出し、スコッチテープでバラバラになった頁を修復し・・ そしてそのまま私はとうとう今、平均律にどっぷりたち帰ってしまっている。 実に半世紀という長い空白と雑多で猥雑な人生の時を経、バッハで始り、バッハで終わるのだ、という密かな帰結感が私の生涯のコーダのように。 |

ベルガマスク組曲(ド .. ベルガマスク組曲(ド .. |

|

ゴールドベルグ変奏曲 (バッハ) |