〔読書控〕2012/01/06(金) 15:40

許光俊「世界最高のピアニスト」光文社新書 2011

私も音楽評を試みたことはあるが、言葉で音楽を語る難しさは盲人に象を説明するが如くだった。

あくまで言葉は比喩であり、遠く離れた近似でしかなく、いつまでたってもそのものには成り得ない。

まあ、そのように言えば真実が言葉で語れるか?というごく一般的なハナシになってしまうのだが。

というマクラでこの人のピアニスト評を読むと、あまりに具体的に直截されていてホンマかいな?とその明快な文章にどぎもを抜かれる。

どうしてこんなに易々と全く別の大脳活動野での印象を文字化できるのか?ひょっとして本当は私には音楽が聞けていなかったのではないか?実は演奏について何も解っていないのかと自らをも疑ってしまう程である。

まあ、そういうこともあるかも知れない。

長年のクラシックフアンである私が見る限り、やはりこの人が音楽の中に聞き取ってくる情報量が私とは雲泥の差があると言わざるを得ないだろう。

他人の文を見、自らの不明を恥じるこの私の潔い謙虚さよ。

もうひとつ言えるのは、いくら著者よりも長くクラシック音楽を聴いてきたとして、圧倒的な安物・マガイものに埋もれ、ピカピカの本物を一度も聞いたことがなかったのではないか、ということもあるのかもしれない。

それほどこの演奏評はクリアである。

著者の薦めに従って、精神的にアブないアファナシエフや狂気に導くポゴレッチの真髄を聞いてみたいとおもう。

私が聞きとり得た自己主張にあふれたホンモノのピアニストは紛れもなくグレン・グールドだけだったからなぁ。

後は上手に演奏された模範演技ばかりで、曲自体の持つエネルギーをどこまで再現させられるのか、という程度のピアニストだけだったような。

この人の評を読んでいると、私はあまりにつまらない演奏ばかり無駄に聞いて来たような気になってしまう。

特に最近では音楽は聞き流すのに慣れてしまい、鳥肌立つような経験は一度もない。

毎朝のごとく配信されるBS放送で気軽にあらゆる演奏家を目撃できてしまう時代の弊害でもある。

高校生時代にモノラルラジオから聞こえてきたダイナミックレンジの狭い音楽なのに、がつんと魂を一撃されてしまうというような、あの感受性はドコにいっちゃったのかいな?

著者はプロの音楽評論家ではなく、業界の動向を気にすることもなく自分好みの怪しげなピアニストを絶賛し、模範演奏的ピアニストを酷評する。

つまらんピアニスト一覧には、アシュケナージュ、キーシン、ギレリス、シフ、バレンボイム、ブーニン等が列挙され、こちらのけなし方が業界人への遠慮が一切なく本音で楽しい。

ブーニンについては私はブームが去った後の人気ピアニストの悲哀感が演奏に現れていたように思い、それはそれで好感したのだが。

まあ、この嘗ての英雄が味わう、サーカスが去った後の広場の寂しさを一番象徴しているのがバン・クライバーンでしょうなぁ。

これは著者ともども私も中村紘子のエッセイでその顛末をよく知っている。

さて、本文中に何回か引用されている、その中村紘子評が一番最後に申し訳なさそうに掲載されているのだ。

「集客力では彼女以上のピアニストはいない。

エッセイストとしても一流である。

猫好きでも知られている。」だとさ。

ピアニストとしての評価は一切書いていない(笑)。

〔読書控〕2012/01/31(火) 12:56

吉村昭「吉村昭歴史小説集成 第7巻」岩波書店 2009

収録作品:冬の鷹 夜明けの雷鳴 暁の旅人 他

幕末から明治にかけて活躍した日本の医師達の伝記集で編まれている巻。

前野良沢を描いた「冬の鷹」。

当時日本で学べた唯一の西欧語オランダ語の通弁(通訳者)の実情が情報として面白かった。

殆どが耳で聞いた単語の知識を世襲で引継ぎ通弁になる。

だから情報は門外不出で、いきおい閉鎖的になり、特に文字や文法に関しての知識はなかった。

当時は、ま、当然だが医師国家試験なんてのはなく、通弁の中で、見よう見まねで多少の医学知識を身に着けた者が蘭医となったようだ。

前野良沢は医師として蘭学を究めようとした極めて学究的人物として描かれてれている。

杉田玄白がアカデミックな興味ではなく、実用医学としてのターヘル・アナトミアの翻訳を企画し、前野良沢の学識を生かすようにプロデュースし、「解体新書」の刊行までやり遂げる。

この業績により医家としての名声を得る玄白と、あくまで学究の徒として未完成な翻訳に名を連ねることを拒否する良沢の対比を鮮明に描き分けている。

吉村は当然、良沢寄りのポジションである。

吉村の文体を見れば分かることだが、淡々とした冷徹さで、いかにも事実を書いているというスタイル。

文学的演出なんぞこれっぽちもなく、歴史的事実以外何物も付け足しては居ない、とでも言っているような素っ気なさ。

大向こうの喝采を得る演出たっぷりの兄の遠藤周作とは違うんですよね(笑)。

「夜明けの雷鳴」は高松凌雲、「暁の旅人」は松本良順の伝記。

共に幕府側(慶喜将軍の奥医師)で、どちらも榎本武楊に絡むので、私は同一人物だと混同していた。

30年前に見たNHK大河ドラマ「獅子の時代」で函館五稜郭に菅原文太と篭る医師が凌雲の方だった。

良順は明治期にも軍医総監として日本医学史に大きな名を残している。

共に西洋医学の博愛の精神を実践した見事な先駆者として描かれている。

今の私は「見事な」という形容詞の中に「子供っぽい」というニュアンスも入れてしまうのだが、幕末明治はそのような若者のエネルギーが創り出した時代なのだ。

国家試験合格が医師の要件ではない。

医者としての志操があればそれが医者なのである。

現代からこのようなエネルギー、志操の高さを「子供っぽい正義感」と言うのは簡単だが、それに命を賭けていたとすれば、とても現代から功利的な揶揄ができることではない。

この時代の武家や医家の世界では養子がごく普通に行われていたようだ。

長子相続なので次男以下は優秀であれば他家を継ぎに養子に請われる。

封建制度下では家の存続が第一条件なので血の存続など二の次だったようだ。

凌雲も良順も姓は養家のもの。

とすると、現在の血統の感覚は悪しき個人主義に偏しているのかもしれない。

封建制の元では、ある意味では血統よりも才能が重視されていたという公平さがあったと見てもよい。

まあ、古代ギリシャの民主主義みたいに、貴族・資産階級内だけでの限定付きの話ではあるけれど。

〔読書控〕2012/02/29(水) 17:09

北川東子「ハイデガー」(シリーズ哲学のエッセンス)NHK出版 2002

手に取ったハイデガー解説書の中で一番軽かった。

文体も同様。

あまりにもさらりと読めてしまったので、レジュメようとして返ってよく覚えてないことに気がついた。

ふむ。

しかし印象として、ハイデガーに関してはそれでいいとも思う。

北川の論はハイデガーをどう読んだか、というハナシである。

しかし何だか私は読んでもいないのに解ってしまっている気になってしまう。

ハイデガーの存在論はそれほど親しいものだったと再認識する以外にない。

結局、私は自分なりにハイデガーの存在論を核にして自分を見ていたようなのだ。

この私にとっての存在論は別の項でまとめる予定なので省略する。

まあ、読みやすいということがひとつ。

解りやすいということがひとつ。

こんなに簡単にわかっていいのか?これではせっかくフライブルグで「SEIN UND ZEIT」を買ってきたのに、わざわざ読むこともあるまい、なんて思ってしまったりする。

まず、存在論には二面がある。

これは哲学と読み替えても同様なのだが、思考の対象としての存在と自分の生の意味を解明しようとする存在論。

まあ、論理と倫理と言ってしまえばいいのか。

客観的な学として言えば「存在とは何かを思考の対象とする」という発想を哲学に持ち込んだということだ。

そして、それは同時に自分とは何かという倫理的な問いを直接内包する。

北川が繰り返し述べるのは、答えを得ようとすることではない、問いかける姿勢を貫徹するということがハイデガーの態度であるという。

例えば「物がある」ということは誰でも直感的に「知っている」。

しかし「ある」とは何かを答えることは難しい。

まあ、「あれかし!」と言ってくれる神さんが「いる」と仮定すれば簡単な話なのだが、宗教ではなくて哲学ならそうはいかない。

ここで常に「神」を価値あるいは意味の絶対的な付与者として出してくるのは私の常なのだが、それは多分そこに私の根本的な自己分裂が噴出してくるのだろう。

ホーキングの言う大統一理論のような予定調和的な完全な意味が満ちている世界に憧れるのだが、しかしどうしてもそのような絶対価値の世界に自分を投じることができないという違和感。

この違和感の正体が私の根本的な懐疑であり、私が私をやっている所以だろう。

これを「自同律の不快」と表現したのは埴谷雄高である。

今、鮮明に「死霊」の三輪与志の「気配」の場面を思い出す。

「存在の不安」は常に私を脅かす。

それは私の「生」が独自(ユニーク)なもので決して「生一般」としてモデル化できるものではない、ということか?それとも「生」自体がすでに対立概念である「死」を含んでいるという故の本来的に矛盾した存在であることからなのか?

あ、いかん、いかん。

この本はそういうことではなくて、ハイデガーをどう読むのか、というハナシである。

北川という読解者によって、ハイデガーの思索を理解するキーワードが解説されていくのだが、個々の言語がすべて私の腑に落ちたわけではない。

しかし、その発想や解釈は私には違和感はない。

どうだろうか?私は簡単に答を求め、その回答を唯一のものだとして世界を一義的に解釈する人の言には常に違和感を抱く。

いわゆる「キレイゴト」に聞こえてしまうのである。

その方の善意は疑わないのだが、「だが、しかし」私の見ている世界はそのようには見えない。

更に言えば、あまりにも簡単に答えてしまっているので、直感的に「ウソ」であると思ってしまうのである。

近くは「大震災→心をひとつにして助け合い」、その前は「地球にやさしく」というヤツとか・・。

そのように唱えることで何事かを理解したということになるのか?

私は意味もわからず、一面的でまるで他人事のような世界についての解釈を聞きたくはない。

嘗てのように、自分の保身のために意味がわかっているような演技する義理はもうないだろう。

ハイデガーは存在とはどういうことかの結論を出したのではない。

存在すること、生きているという自明なことに対し「本当にそうなのか?」と疑問を提出したのだ。

そしてその致命的な懐疑、「ある、からあるんだ」という循環論法の円環の中に自分の意思でもぐりこみ、そしてその事を自己の存在の意味と積極的に評価しようとするのである。

北川もちらりと述べているのだが、存在論に踏み込むきっかけは自分の生に対する不安である。

ハイデガーの生涯を鳥瞰しても、神学、現象学、存在論、そしてナチスを含む政治・精神論というような耐えざる自己否定というような苦しみを感じざるを得ない。

幸福な哲学者なんてありえないのだ。

しかし、この辺になると実はサルトルを筆頭とする実存主義の方に行った方がいいような。

単なる私の「感じ」ですけど(笑)。

いずれにせよ、ハイデガーがこのようなダイナミックでシュールな世界観を客観的な学としての地平に導入したのは間違いあるまい。

ハイデガーに関しては別項の用意があるので、毎度のことだが(苦笑)北川の解説の書評から逸脱してしまった。

もう一度、この研究者の著作に帰ってくる機会もそのうちあるだろうから、その時にでもまた。

〔読書控〕2012/02/22(水) 17:09

岩田規久男「世界同時不況」ちくま新書 2009

2008年のリーマンショックが引き起こした「世界同時不況」とは何か?を説き、さらに過去の事例に学び、どのようにこのグローバル化し複雑に変化する世界経済の混乱を乗り切るか、を提案するコンパクトにして包括的な啓蒙の書。

なんぞと本の帯書きのようなレジュメをヌケヌケと書いてしまったが、その実そんなに精読した訳ではない。

かくのごとく、自分の能力では消化できない論に対し何か言うとき、人は美辞麗句で飾っただけの空疎な文言に依りかかる(hemiq 2012) という見本のような文である。

著者の文体はというと、まじめで余計な誇張がなく、したがって演出もレトリックもない、いかにも真摯な研究者のものである。

私は文体を見さえすれば、その論の正否をただちに判定できるという超能力を持っている。

この書が正論であるのは私には自明のことなので精読の必要はないのだ。

それでも素人からすれば、どうしてデフレが悪くて節度あるインフレ(1〜3パーセント)が好ましいのか、という素朴な疑問は解明できたし、どのような政策が有効で金融当局はどう対処すべきなのか?という主張は理解した。

政府からの日本銀行の独立性が金融経済政策目標を独自に設定にあるのではなく、その遂行手段の自由にある、という指摘は門外漢にも重く傾聴すべきと感じられる。

しかし、私が我田引水用に得ようとしている提言はその方面にはない。

世界がいつ信用経済という不健全な悪に気がつくか、ということであり、拡大再生産志向という現代の傲慢からいかに脱却するか、という知見である。

残念ながら模範教科書のような本書には当然そのような斬新かつ脱学術的な経済モデルへのヒントはない。

ケインズがやったような資本主義の善意の修正と同じく、拡大再生産モデル内での現在における最も良心的な運営案にすぎず、私が精読してもウチの畑の肥やしとはならぬのである。

当然か。

過去の事例の研究では特に石橋湛山の名をあげ、その先見性を絶賛している。

石橋は実際に為政者であったわけではないので、経済政策の事例の研究にはならないのだが、現在からみても順当なそのリベラリズムと、時代離れのした的確な経済政策論を紹介し同意絶賛しているのは、的確であるが淡々とした論述が続く本書では異質な印象がある。

著者の石橋への思い入れが思わず出たというところ。

著者には石橋の研究書があり、そちらの方に私はより触手が動く。

私には経済論より人間論の方がはるかに面白い。

〔読書控〕2012/02/29(水) 17:09

木田元(編)「ハイデガー」知の攻略 思想読本3 作品社 2001

次のハイデガーものもペーパーバックで、「知の攻略」と題するシリーズの一冊。

手早くハイデガーのエッセンスを得られるよう、略歴、時代背景、研究者による全著作の簡明な解説等が網羅され、手早く鳥瞰したい門外漢にとってアクセスしやすい構成である。

といっても各論解説はそんなに安直に読解できるわけではない。

木田元が徳永恂との対談中に「存在と時間」をこのようなエッセンスにまとめてくれている:

---

「ハイデガーが「存在と時間」を書いた時点で考えていたことの大まかな内容を言えば、こういうことになる。

西洋二千五百年のプラトン/アリストテレス以来の伝統的存在論の根底にある存在概念は<存在=非制作性=現前性>である。

これをテンポラリテートの視点から考察すると、この存在概念は非本来的な時間性を生きている現存在の存在了解から派生してきたものだ。

だから現存在のあり方を変えて本来性に立ち返らせて、その本来的な時間性をホリツォントにした存在了解から新たな存在概念を構成する。

そうすると存在者全体との関わり方、つまり文化形成の方向もはっきり変わるだろう。

そのとき彼の念頭にあったのが、フォアゾクラティカーの<存在=自然=生成>という存在概念だったんだろうと思う。

だけど、一人や二人の人間が本来性に立ち返ったところでどうなるものでもないことは明らかだ。

しかし、世界史を領導するような一つの民族がこぞって非本来性から本来性に立ち返ったとすると、話が違ってくる。

---

この件の前にハイデガーにおけるナチスの理解という話題がある。

そのことにも少し掛かっているのだが。

私は「存在と時間」のハイデガーを自己への存在的懐疑とし、したり顔で勝手にうなずいていた。

しかし、木田に言わせれば、「存在と時間」は未完の失敗作で、とりわけ第一部でほんの序にするつもりで人間の存在的懐疑に触れてしまったのでつまづいたのだ、とする。

ハイデガーの真意は、そんなケチな局面ではなく、世界史的規模の文化の再編成なのだ、と。

だから私は何となくサルトル以降の実存主義の先駆的問題提起者としてのハイデガーをイメージしてきたのだが、まあ、素人は気楽で実にいい気なもんだ。

しかし、私は私で私でしかなく、かく思う私が果たして本当に私という私であるのか、とのあくまでこの超個人的な一点からハイデガーに取り付く所存はゆるぎない。

どうだ、このような非アカデミズムの徹底は大学出の哲学徒には到底できない芸当だろう。

東浩紀はデリダが指摘したハイデガーの矛盾を小さいエッセイに書き、ファシズムと親和性をもってしまった由縁を示唆している。

「ハイデガーの哲学はとても力強く、かつ繊細だが、しかし動物の存在論的地位をうまく定められない。

言い換えれば、人間と世界の関係は扱えるのだが、その人間が世界から生まれてくる連続的な構造は扱えない。

だからこそその思想は、人間を動物として扱う野蛮さに対して、恐ろしく脆弱で、かつ無防備だったのだ。」

前回に読んだ解説書の著者北川東子のエッセイもある。

やはりハイデガーを世界を整理する知の体系処理装置としてではなく、全く個人的な不安の根源を解明しようとする心情が出発点である。

「ハイデガーを文学として読んだ」と言う古井由吉との対談で、木田は「存在と時間」の第一部を書いた時代は、文学では表現主義の全盛期にあって、その影響がたたみかけるような形容詞の重層というような面で現れている、という。

そのような表現面でも「本体」の存在論体系に接続することができず、序としての第一部だけが刊行され、後がつづかなかった。

結果として実存主義の書として読まれたのだ、と。

私もハイデガーをどう読んだかを、早くまとめなければならない。

このままでは、机の脇の「存在と時間」日、独両版まだ一行も読んでないのに、すらすらと纏めて書いてしまいそうになるのだ(^^;

なお、本文記事に誤りがあるので訂正されたし。

166ページ レヴィナス の項中 (小須田健)

誤 「・・・レヴィナスは、十八歳でパリのストラスブール大学に留学する。」

正 フランスのストラスブール大学、もしくは当時ドイツ領エルザスのシュトラスブルグ大学

〔読書控〕2012/03/02(金) 14:45

小島剛一「漂流するトルコ」旅行人 2010

副題:続「トルコのもう一つの顔」

うかつにも一昨年刊行されていたことを知らなかった。

小島が季刊誌「旅行人」に寄稿していたことは知っていたが、ウチの奈良県立図書情報館で講読しているハズなのに一昨年来、続刊が来てなかった。

(先週、確認したらやっと到着していた。)

2009年には小島の居住するストラスブールを再訪し滞在したのだが、前著「トルコのもう一つの顔」(中公新書1991)ではフランス在住となっていたので、まさか相変わらずストラスブールとは思ってなかった。

ストラスブールに住んでいたらフランス在住とは書かないはずだ、と私は思ってしまったのである。

今回の著作では、めまぐるしくトルコとフランスを往復しているような印象を持つのだが、20年間の時間系列を横断していくので往復回数が増えるのは当然だろう。

そのたびに「ストラスブールからアンカラに」とか「ストラスブールに帰って」と書いているのが特徴的だ。

決して「トルコからフランスに帰って」というようには書いていない。

「フランスに住んでいる」という意識は小島にはないと思うのだ。

フランスは国家の名称であり、国籍の指標であり、公用語の公称だが、居住しているところを示す名称ではない。

前著で、初めてアルザス(ストラスブールを擁するフランス東部地方)にやってきたとき、国家名=民族名=言語名である日本では考えてもみなかった国という概念への疑問に直面した体験を書いている。

《自分の今いるところ(アルザス)はフランスではなかったのかと思い、あたりを見回してしまった。》(「トルコのもう一つの顔」まえがき)

この時からこの国家・民族・言語の概念の実体に迫ろうとする求心的な小島学が出発する。

そしてその格好のフィールドであるアナトリア(地名)・トルコ(国家名)と出会い、この長い一連の物語が語り始められることになる。

前著はトルコ小数民族の言語学を専門と定め、次第にクルド独立(自治)問題に対する弾圧を強めていくトルコ政府との軋轢も見え隠れしだし、終に「国外退去」処分となりトルコを去るとこが終章だった。

今度の著作はその後日譚という位置づけ。

小島の業績が次第に周知されるに従って、トルコ政府、総務省や内務省がそれぞれ小島に対策しようとする。

個人的なチャネルで知り合い魂胆合い照らす外交官もあれば、秘密警察当局との軋轢という最大のサスペンスもある。

対置するに、知り合う国内少数民族、いわば差別されている庶民の側からの人間関係も複雑に絡み合い、この重層した網の目の複雑さは前著の比ではない。

虐げられてはいたが、だからこそ人間味を持ち続ける人々の一方、被差別民としてしたたかに生き、中には小島の名声を一方的に私利に利用しようとするような者もいる。

トルコ政府が押さえ込もうとしているクルドという民族・言語単位があるとして、しかしクルドはクルドで全く別系統の少数民族語を自分達の方言だとして押さえ込むという実体もある。

小島が報告する複雑に絡みこむ国家や民族、人々の利害と感情。

その総体が世界である、といえばいいのか。

私は別のところでストラスブール合唱団にいた大学院生時代の小島の思い出を書いている。

先ず小島は多言語で考える(喋るのではない)ポリグロットとして私の度肝を抜いたのだが、科学技術や音楽、日本語や料理、あみものに至るまで専門家はだしの知識をもっている。

正に古代ギリシャの諸学の王、ルネサンスの天才級の才能といわねばならない。

その多芸多才さが権力に阿ることなく教条にも捕らわれない小島のリベラルな世界観を支えているのだと思う。

現在はストラスブール大学に教員としての籍があるようだが、小島にとって職もとりわけてこだわる必要のない一過性の単なる手段であるように思える。

どのような権威集団にも属さず自分の信念を曲げることのない、まさに捨て身の生き方と私の目には映るのである。

特に、小島に本格的に政治的権力が介入してくる前夜に、学生として自由な時を共有し、しかしおめおめと日本にまい戻り、異貌の神の前に命乞いをし、年金もらっておめおめと生きている私の目には。

前著は中公新書という体裁だったので、かなり定型的に整理された造本だったが、この本は簡易装で厚く、前頁の下欄に脚注がつくという造本。

この脚注のおかげで実物の小島剛一の「もう一つの顔」がくっきりと見えてくる仕組みである。

つまり小島は「世界一のお喋り」なのだ。

人物の説明や過去のいきさつ等、本文の脚注として当然の補足もあるが、真骨頂は言語学や文化、フランスやトルコの生活事情というあらゆる情報が脚注という手法で語られる。

中にはご自分が主催する合唱団の広報もあり、正に雑学百科の趣。

いや、雑学ではない、専門のアナトリア少数民族の言語(ザザ語、ラズ語)の文法の特徴やアクセントの注釈まで網羅するに及んでいる。

正に小島学百科である。

どうです?「世界一のお喋り」というわけは?いや、お喋りはあまりに学生っぽくて失礼だ。

謹んで「偉大なる饒舌」とさせていただきます。

〔読書控〕2012/03/13(火) 13:12

高陽「荊軻」九月訳 講談社 2011

高陽(カオヤン)は金庸と並び称される台湾のエンターティンメント系歴史小説の書き手、と巻末の著者紹介文にあった。

金庸ものは殆ど読み尽くしたので、そのノリで読み始めたのだがタイプは随分違う。

じっくりと人物を書き込み、心理描写が克明で、結末が解っている物語なのにぐいぐいと引き込まれてしまう。

訳文も金庸モノとは違って違和感のないしっかりした日本語である。

司馬遷の壮氏列伝での荊軻(けいか)は単に諸国遍歴の末、燕の太子丹に厚遇され仇敵の秦の始皇帝(この時はまだ即位前の秦王正)を謀り刺殺しようとする冷徹な実行の人であるが、この物語では加えて比類ない才能を持った戦略家としても描かれている。

戦国時代の中国には仕官して身を立て名を挙げるために諸国を歴訪し、商品としての自分を磨き、事あるごとに名をマスメディアに浸透させるプロモーション活動をおこなう諸子が輩出する。

荊軻は自分のウリとして何事にも動じない平常心の涵養を徹底的に行ってきたことが物語りの前半で描かれる。

例の荊軻と高漸離(こうぜんり)として並び称される筑(ちく:弦楽器)の名人と交遊し、その様傍若無人と司馬遷に書かれてしまっている。

しかし、傍若無人とは現代の意味ではなく、あたりに誰がいても常に自分を変えることがないというような讃であったはず。

このあたり、現代の傍若無人である私には心強い先輩といえよう(^^;

首尾よく自己の能力を最大限に発揮し、秦の儀礼の場で王を刺殺するという生涯最高のプロモーションとなるイベントを敢行するのだが、この平常心の対置として不本意ながら副官として同行させた太子丹のお気に入りの部下奏舞陽がこの場におよんで居竦んでしまうというシナリオの破綻があり、このテロは失敗に終わる。

しかしながら、荊軻はどんな権威に対しても屈しない心の強さを持つ英傑として歴史に名を残すのである。

高陽の筆致はこのような冷血無比の平常心を持つ荊軻に近代人風の心理分析を行い、心の動揺を修練で抑える自己制御の達人と描いている。

で、このままなら冷酷無比な人格と見えてしまうところだが、史実にはない(でしょ?)絶世の美女、太子丹の妹(公主)を登場させ、何とも切ない恋愛劇を演じさせ人間的苦悩も負わせている。

物語としてこの恋愛劇の切なさ、あるいは刹那さが何とも切なく、読まさせられてしまう。

諸国歴訪の戦国リクルーターが、どこかの王様に即戦力の鉄砲玉として高位で雇われるのはママあるのだが、その元々テンポラリーだから見せかけだけの高位上昇が、皇女との恋愛劇で真の貴種となる小説的シカケはさすがである。

そして、もともと成功しても失敗しても死んで帰る他はない人間と、道ならぬ恋に落ち、人として生きる喜びを知ってしまった皇女がどうするのか、もうワクワクですね。

金庸のいかにも中華丼的B級エンターティンメントの楽しさとは別な、濃密な恋愛劇のエンターティンメントが思いもかけず胸をときめかせた。

うむ、私も心を入れ替え、そろそろ韓流ドラマでも始めようかな。

また、私としては荊軻が最後のテロ敢行の場で、皇女が身を持ってその効を教示した毒を含み(あちゃ、ネタばらしちゃったよ、ごめん)、自分の生の時間を限定し、事を挙行する無敵モードに入るシーンがある。

死に時を自分であらかじめ決めろと日頃から主張している私はイタく気に入った。

生涯の絶頂になるイベントが死ぬときである。

これこそ絶頂死。

現在の圧倒的なマジョリティ、健康志向のオジン・オバンのふやけた日常からは度肝を抜く生き方(死に方)ですね。

まあ、健康志向は結構なんですが、老残の無様な身をさらし、せっかくここまでどうにかやってきた名まで損なうという無残さを、私は見たくないんですよ。

このような「死」をも自分の名を残す商品として売ってしまう、という古代戦国の単純明快な精神には、あられもなく憧れてしまいます。

自分ではやっぱり、どうしてもできそうにないコトだからね。

〔読書控〕2012/04/10(火) 14:46

J.スコット・ターナー「自己デザインする生命」長野敬+赤松真紀訳 青土社 2009

(The Tinkerer's accomplice How Design Emerges from Life Itself)

最近、世界思想史における自分の位置が解ってきた。

そりゃそうだよ。

もういい加減に生き飽きたよ。

早いことマトメにかかりたい。

そんな偏屈な視線で読むと、どんな本でも強引に我田に引水することができるのだ。

いつものことだが、私の読み方は著者の意図にはまったく拘泥しないのだ。

この本に述べられている素材は刺激的でいかようにもアレンジできそうな気がする。

進化論が適者生存という偶然性の蓄積でこのような複雑な形にまで生命体の構造を作ってきたというなら、反対側には何らかの意思がこのような構造になるように引っ張ってきたという考え方も可能だ。

まあ、意思といっても2種類ある。

一つは超自然な存在の意思。

もう一つは生命構造に内在する生きるようとする意思、意図か。

単純進化論ではフラスコに小石を二三個いれ、数億年も揺すっていればそのうち偶然の重なりでたんぱく質が合成され、生命が発生し、人間の形になって、フラスコの中から飛び出す機会をうかがっていることになるのか。

しかし本当に突然変異という偶然だけでここまでくるのか?

一方、何らかの超自然的な意思を過程しなくとも、例えば眼のような複雑と思える構造でも自然発生的に出来るらしい。

単純な神経細胞の変異系であるようだ。

科学啓蒙書では久々に最初のページから軽い知的興奮が持続する本に当たったよ。

訳文も秀逸。

意味がちゃんと解っている人がよく吟味した日本語になっている。

もう一度その時になればじっくり読む必要がある本だ。

で、今はその時ではないので、ざっと読んでしまったのだが。

というよりも、本から来る刺激はしきりに私を存在論へと誘い込むのだ。

著者は何度も自分は進化論者であると繰り返すが、思わせぶりに「意思」の存在をほのめかす。

それは上から目線の超自然的な(=人間的な)「意思」ではない。

結局、よくわからんが、自分が安定しようとする個々の物的存在の存在するが故の存在しようという意思なのである。

存在は単独に存在するのではない。

存在は存在しようと意思するので存在する。

はやくハイデガーもマトメなきゃ。

人間の体は本来的に自分ではない他の生命体、兆単位の微生物を抱え一つの生命統一体を作っている。

本文によれば、『典型的な人体を構成する細胞の数がざっと十兆であるのに対して、典型的な人間の腸には百兆個以上の細菌細胞が含まれている。

その量は大変なもので、典型的な哺乳類の腸のかさばりは、その10パーセントほどがそこに住む細菌からなっている。』

毎日多量に外部から食料とともに細菌類も入ってくるのだが、通常はそのままま体外に出て行ってしまう。

これは既に体内に棲息する微生物が自分達のテリトリを守っているので余計に入り込む余地はないという状態を維持しているのである。

やたらと最近の健康オプセッションの風潮で無菌状態を作り出そうとがんばってる人が多いが、私は減菌にこだわることはまったくない。

たとえコレラ菌が入ったって、通常では発病しないのである。←これは本文に詳しい例が示されている。

更に驚くべきは、こういう腸内の細菌が我々の腸の長さが適正になるように働きかけているという。

我々の体は兆単位の細胞、微生物、細菌で構成されている一つの生命統一体であり、この統一を保ち常に修正しバランスを回復しようとしていく自律したシステムが成立しているのである。

これがホメオスタシスということなのだが、だが、このホメオスタシスが先験的に存在し、そのルールに各構成員を従わせるという自律システムではない。

各構成員がせめぎ合い、競合・反発しあって結局落ち着く先が一つのホメオスタシスなのだ。

このようなホメオスタシスへの考え方からの示唆は、存在論や世界観まで演繹できてしまう。

交感神経が興奮すると、瞬間的に多大なエネルギーを放出して、当面の危険を回避する。

しかし、興奮しすぎると体全体にダメージが残るので、副交感神経系がなだめすかし、休息させてエネルギーを保全する。

我々の身体はそのようなダイナミズムで存在しつづけている。

なら、最初から適切なエネルギーの量を放出させるように交感・副交感を統合した合理的・合目的的な一系列のみの高次な神経系に置き換えれば維持コストが少なく、より効率的になるはずだ。

少なくとも、超自然的な上から目線でみればそのように考えるのだろう。

進化論からいえば、今にこのようなコストパーフォーマンスに優れる神経システムが交感・副交感システムに取って代わるはずだ。

実はそうではない。

この二つの神経系はそれぞれ独立した二つの生命体で、環境の変化とともに双方が互いの勢力を争い終にはある種の平衡を得たところで落ち着く。

そのようなダイナミズムが内在しているので神経系全体として外部の環境の変化にも柔軟に対応できるシステムを構成できているのである。

実はこの例は私のイメージであって、こんなにはっきりとはこの本には書かれていないないのだが。

本文からの例示では、神経が情報を伝えるメカニズムを分析しているやつがある。

神経が化学的あるいは電気的なパルスを伝達し結果として情報を伝達しているのだが、情報を伝達する手段として開発されたのならなんとも不細工で不合理なシステムになっている。

神経シナプス同士は互いに協力して一つの仕事をしているのではない。

実は自分の優位を得ようと互いに闘争し、その結果興奮として情報が最終的に伝達されていく、というのが実体のようなのだ。

万人の万人による戦い。

そこに見えざる神の手が。

健康オプセッションのついでに言えば、単純環境保護論者のいう外側に存在する静的な「環境」なんてものはイリュージョンにすぎない、ということをここで思うべきである。

私自身が環境でもあり、環境に働きかけるダイナミズムである。

絶えざる相互の働きかけのバランスが世界というもので、「人間とその環境」というきれいごと的分類は実体ではありえないのだ。

我々の身体は文字通りミクロコスモスなんですね。

外側の環境の変化に全体で対応しつつ内部の統一の安定を維持している。

そのようにして存在は存在する。

存在とは不在からの偏差である。

(Hemiq 2012)

最初にわずかな差が生じ、一瞬のかすかな動きが静止した宇宙の片隅に感知される。

差はどんなわずかであっても両端が生じ、一方はもう一方から自分を区別する。

そして言う。

我あり、と。

我異なれり、故に我あり。

というのは本文には全く関係はない。

ホメオスタシスをどう訳せばいいのか。

やはりこの訳者達のようにそのままカタカナを採用するのが無難だろう。

あるひとつの系が存在してしまい、各構成員が互いの動きを調整し全体が一つの安定を維持する。

対外由来の菌が進入してくれば白血球が対応して出動していくように、それぞれの細胞が自分のファンクションを繰り返し、他から干渉され互いに自分のテリトリを確保しつつ、全体が安定するところで落ち着く。

会社の人間関係の縮図のようだが、それもホメオスタシスの一例なのは確かだ。

細胞の中のミクロゾームのように明らかに外部からやって来た異体を取り込み、共生することで互いが安定することもある。

「利己的な遺伝子」に対するアンチテーゼとして狂牛病の「病原体」の例を挙げられている。

この伝染病は遺伝子・DNAに拠らない変異の伝染を引き起こす。

つまり一般の伝染病のような病原体という生命体がテリトリを広げようと拡散する活動ではない。

細胞のたんぱく質自体の変異が伝播していく。

食物として直接変異した脳細胞を体内に取り込むと、たんぱく質同士が変異の記憶を受け渡し、伝播していくのである。

我々の細胞は遺伝子の命令で活動するだけではなく、遺伝子がなくとも自分自身でも「自由に」活動する余地があるということになる。

どういうことなのか。

細胞自体も一つのホメオスタシス単位として自分を維持し、メンテナンスし、そして拡大しようとする源意思を持つというのか。

この我々の世界を作っている「存在せよ!」という初期値にはどういう由来があるのか?

もしかして、ただ「存在」すると決めたので、だから我々の世界がどうしようもなく存在してしまっているのか?

しかし、著者は巧妙に哲学の分野に踏み込んでしまうことを回避する。

あくまで形而下に踏みとどまり、最後まで論理的科学者であろうする。

さすると、私が簡単に存在論へと彷徨よってしまうのは、多分あまり厳密に世界を考えるだけの堅固な論理的頭脳を持ってないからなのか。

簡単に哲学してしまうな! その前にもう一度厳密に論理だけで世界を構成する努力を重ねてみろ。

と著者に叱られてしまいそうだ。

〔読書控〕2012/05/10(木) 12:29

ニール・ジョンソン「複雑で単純な世界」坂本芳久訳 インターシフト 2011

SIMPLY COMPLEXITY A clear Guide to Complexity Theory by Neil Johnson 2007

前回に引き続いて、やたら刺激的な科学啓蒙書に当たってしまった。

前書(J.スコット・ターナー「自己デザインする生命」)ではホメオスタシスをキーに、存在とは何かを考えさせられた。

その中で系内の各エージェントがまるで自立する意思があるかのように自律し、影響し合い、結果としてその系(システム)が「ダイナミックに」安定し、やがて一つの存在単位となるようなイメージを得た。

存在とは実はそういうことだ。

しかし、本来的なホメオスタシスである完全に閉じられた系はこの世界にただ一つ「宇宙全体」しかないのである。

この書で紹介されている複雑系あるいは複雑性(Complexity)という概念が扱うのは、もっと一般的な開かれた系の振る舞いである。

逆に言えば森羅万象、あらゆる存在はこの複雑系であり、そのエージェントとなる。

つまり「宇宙全体」以外の、あらゆる存在の様式。

我々の日常世界は「開いた系にある限られた数のエージェントによる相互作用」である。

つまり、私たちの世界は、有限の資源をめぐり、限られた数のエージェントが影響を及ぼしあって競争を繰り広げているのだ。

(訳者の要領のいいレジュメから引用)

この本で取り上げられ例示分析されているのは癌の発生、金融市場、バーの混雑、恋愛カップルの成婚率、交通渋滞のメカニズム、テロ・戦争の頻度と犠牲者の係数等、この世界のあらゆる場面にComplexity的分析を行い、説明可能な共通性を抽出して見せる。

著者はComplexityこそ、あらゆる科学思考のベースになるべきビッグ・サイエンスであるとも強調している。

ホーキングのいう大統一理論のようなもんかい?

確かに、現在までの科学は系を各エージェントに細分して分析、その一つ一つの合計としての全体を記述しようという方法論だった。

しかしComplexityからのアプローチでは各エージェントの「個」は問わない。

エージェントは何だっていいのだ。

個別のエージェントの相互作用が複雑系として全体に収束するパターンを見る。

すると、コロンビアの内戦とイラク戦争のように、地域も戦争の原因も規模も全く異なるのだが、「人の営み」あるいは「この世に存在する様式」として共通のパターン(係数)に収束してしまう。

我々はフラクタルを好む。

心臓の鼓動は一定ではなく、フラクタル構造をしている。

だから変化し続ける環境に対応できているのだ。

我々の見る自然はフラクタル形状でできている。

海岸線や連山の形、木々の茂りや葉っぱの形。

基本的にこの世界の根底にはフラクタル構造がある。

原子レベルの振る舞いから戦争のような地球規模の動乱、あるいはわれわれの感覚や自然界の姿、一見無関係で規模もレベルの性質も違うこのような現象がすべて同じような係数に収まってしまうということはどういうことなのか?

実はわれわれの宇宙を構成している量子が絡み合うという性質を持ち、宇宙はその量子のあり方に支配されているのである。

・・・とまでは書いていないのだが。

実際にも実用学問としいて交通渋滞の解消や癌細胞の除去というような場面で複雑系での知見が応用されようとしている。

ある都市の全ての交通量を全体を制御・規制することによってコントロールするのはもう不可能だが、複雑系の視点からは、あるエージェントをひとつだけ全体のどこかに潜りこませればいい。

このわずかな追加がやがて相互作用を引き起こし、全体がある方向に動いていく。

結果として都市全体の交通システムを望ましい方向に推移させることができるのだ。

今までの発想を180度転換させてしまうような刺激を受けた。

しかし、読書中に一週間ほどバイク野営ツーリングを挟んでしまったので、知的刺激の実体の子細を忘れてしまった。

ま、今度もう一度ヒマになったら読み返してみよう。

と思いつつ、中途半端にほったらかして、さっさと勝手に退場してしまう以外にないんだろなぁ。

・・・と、簡単に退場する前に一言、私を取り巻く世界へのイヤミを付け加えておく。

詳しく熟読し、検証したワケではないのだが、このような複雑系という概念からの発想にしっかりとした手ごたえを感じるのは何故だろうか?

一方、気候や気象というような典型的な複雑系の現象に対し、「人類の二酸化炭素過剰排出により温暖化が進んだ。

だから二酸化炭素排出を規制すれば地球の気候が安定する」云々というような直線的議論に対しては、どうしょうもないバカげた底の浅さを感じてしまうのだ。

根拠?そんなもの知るもんか。

われわれは相互に絡み合って一つの大きな世界をつくっている。

人類だけが単独で影響し、独力でコントロールしたりするものではない、という確信が私にはあるのみだ。

昨年の大地震がどのように地球気候に影響したのか、あるいは影響されたのか、これからどのように影響するのか、されるのか?

そんなことさえ温暖化人為論学者は、いや、それだけではなく、誰一人発言し、発想し考察しようとはしていない。

地球温暖化論とは何の関係もないと?

アンタがたには見えてないだけなんだよ。

世界でただ私だけが今までにこう発言しているのみだ。

いいかい?大地震は、「オレってそんなに単純なモンじゃないやい!」という地球の、人類の傲慢に対するアテつけだったんだよ。

〔読書控〕2012/05/25(金) 14:18

篠田真由美「幻想建築術」祥伝社 2002

完全に騙されてしまった。

「壮大なる構想のもと、驚異の想像力で宗教と人間の相克を描破した著者渾身の傑作!」(表紙カバー紹介文)

本来なら、この紹介文の大げさなステレオタイプぶりから察することができたのだが、最近小説にあまり目が向いていなかったので、つい。

言ってみれば、この紹介文は「世紀の大傑作」というようなウソくさい安手な世界を予告し、小説本体の大げさな芝居がかったB級性を盛り上げている舞台装置のひとつなのである。

と、そのように捉えれば騙されたという自分への幻滅を、遊びへの陽気な笑いに昇華できたのかもしれない。

映画館の薄暗い闇に自分を同化できてしまえば、スクリーン上の絵空ごとにでもつきあっていられる。

しかし、今の私の鈍い魂をわずかでも浮遊させ得るに足る、どうしょうもないこの現実への悪意に満ちたエネルギーはまったく感じられない。

創作とは、このクソ面白くも無い日常に絡め取られた魂を開放する、暴力的なほどの悪意を秘めた圧倒的な想像力だけが成せるものだ。

この書はただ、大時代的な美文調でウソくさい絵にかいたような西欧中世風の雰囲気をイミているだけである。

構成は短編小説風に擬似完結した各章を組み上げ、中心の一つのテーマの周囲を固めるという遊びだが、これも陳腐な類型から少しの飛翔もなく、過去の退屈な発想をそのまま追っているだけ。

異端への雰囲気だけを予感させ、しかし卓抜な発想も小説としての深みもない物語。

といえば、まるで奥行きのないマンガじゃないか。

ウソくさい誇張された人物はのっぺりとして、横から見れば薄っぺらい二次元の紙細工。

ものものしい背景は、裏からみればみすぼらしいベニア板のはりぼてにすぎず。

しかし、マンガの読者ならこのような実体のない、雰囲気だけの物語の方が好ましいのかもしれない。

もっともらしい作画だけの世界。

深みも実体も無いムードだけを積み上げた「幻想建築術」。

今の私にはそのウソ臭さを楽しむほどの遊び心はもうない。

〔読書控〕2012/06/05(火) 12:40

有田隆也「生物から生命へ −共進化で読み解く」ちくま新書 2012

このところたて続けに秀逸な科学啓蒙書に当たっている。

分野は夫々違うのだが、私の目が読み取るメッセージは同じ筋道にある。

違う分野から出発する考察が同じカタチに収束してくるのなら、これがスタンダードでユニバーサルでオルトドックスで、まあ、神アプリという以外にないハズだ。

一つ、世界は創造主の明確な意図の元に設計され、巧妙に作り上げられたものではない。

一つ、生命は単独で変異を繰り返し、直線的に永久に自ら進化の階段を登っていくものでもない。

人間を頂点とした進化のピラミッドを私は認めていない。

微細で単純な細菌は進化できないのではなく、進化する必要がないのだ。

多産に変移をすばやく繰り返し、自らが最も安定する場所を常に確保しつつ、不細工で簡単に変移もできない姿になってしまった人間を冷笑しているのだ。

進化*だって?誰がそんなアホくさいコト。

*進化: この場合、複雑化・巨大化という方向への変移。

おっと、そんな話ではない。

むしろ、この本で述べているのは人間と細菌(類)は常にお互いに影響しながら「共進化」をとげ、人間は医学を興し医薬を開発し、細菌はますます多産多様になっていくという話である。

強いチームだけが勝ち残り、すべての敵が消滅したとしたら、もうゲームにはならず、野球全体が滅びて無くなってしまうのだ。

全ては相互作用である。

多様な条件が多様な環境として、またお互いがお互いの環境として、ダイナミックに相互作用を繰り返している。

そしてその過程でたまたま系が安定するように見えるときもある。

その現象を生命という。

著者は生物由来ではない生命を扱う分野の研究者である。

つまり人工生命ということだが、コンピュータの中にバーチュアルな環境を構成し、ある条件をインプットしたエレメントを配置する。

そしてそれがどのように変化していくのかを観察する。

ある条件では正に現実世界の生物と同じ振る舞いを示し、同様な進化を遂げる。

逆算するとこの生物の初期条件等が推測できる、という仕組みだ。

私もコンピュータ技術者の端くれをしていた当時、ライフゲームのプログラミングに熱中したことがある。

周辺のデータ密度により一つのエレメントが消滅または存続し、条件がよければ増殖する、という単純な条件を適用し、次世代のエレメントがどのような分布をするのかを見ていく。

実に様ざまな形がシステム上に現れ、移動し、収束して行く。

著者が行っている人工生命の研究でも基本は同じだ。

ただ、ライフゲームは初期配置(初期環境)だけに依存するのに対し、著者のコンピュータではエレメント相互が依存しあい、お互いがお互いの環境になって、ダイナミックに系全体を変化させていくような仕組みを考える。

このシミュレーションが生起させるイメージは、驚くほど実際の生物の振る舞いに似ている。

例えば、鳥が集団で渡りをする時の全体の飛行形と個々の動き。

むしろ、生命とは個々の細胞膜で覆われた個体の一つ一つをいうのではなく、この個々のエレメントが全体として一つのまとまった系(ホメオスタシス)を構成し、見かけ上の安定を保っている状態ではないのか。

つまり、生命とは「モノ」ではなく、「コト」と捉えるべきではないか?

また、進化は個々の種が環境に応じ、適者となるよう自立して変化していくものではなく、環境と種が相互に影響し進化していく。

ここで「共進化」という概念が提出される。

共進化は単に「人間と環境」だけではなく、種間、個体間、人間と文化、その他ありとあらゆる相互作用に適応できる概念である。

私的に言えば、人間と環境があるのではなく、人間も環境なのである。

そして、その人間も絶えず変化し、影響していく。

ここで、現在の一元的環境保全論が、いかに薄っぺらい皮相な観念しか踏まえていないことを想起すべきだ。

万物は流転する (ヘラクレイトス) のである。

唐突だが、ここで更に消費税逆累進課税説の愚もついでに書いておこう。

低所得者が支払う消費税と高所得者の税率が同じなら累進課税原理に抵触するというわけだ。

しかし、低所得者であれば税率が上がれば、もっと安いものに消費をシフトするか、買わなくなるのである。

高所得者なら税率に関わらず相変わらず同じものを消費し続けるだろう。

税率の上げると高所得者の税負担は増大し、低所得者では横ばいになる。

支出を横ばいにしなくていい世帯は低所得とは言わない。

消費税増税は立派に累進課税原理が貫けるはずだ。

環境と要素が常に一定でその役割や振る舞いが固定している、と考えるところにこのような薄っぺらい議論の誤謬がある。

もう一つ我田引水ついでに:

別のところで、中世以来の農村が基盤になった保守・封建思想を「一所懸命」理念とする一連の議論を展開している。

この中で私は仏教の方ではなく、中世以来の農村基盤の保守・封建思想の方が仏教をとりこみ、自分の道具とした、と論じた。

しかし、これはもちろんレトリックで、実際は仏教と「一所懸命」理念が相互に補完し、共進化して日本の精神風土を作り上げてきたというのが本当だろう。

私は解っているのに、真実よりも文章の勢いの方を優先するタチなのである(^^;

最近の読書3種からみえてくるのは、生命のような「複雑なシステムは分解すると見えなくなる」ということだ。

固定した個々の「モノ」ではなく、相互作用を繰り返す全体のダイナミクスとしての生命。

あるいはそのような現象としての宇宙、そして存在。

こういう若い学究は昔の権威筋とは違い、日常語でちょいとくすぐるのが最近のはやりらしい:

このような定義をすると何がうれしいかというと・・

条件がどーんとあって・・・云々。

〔読書控〕2012/06/14(木) 13:02

秋田光彦「葬式をしない寺 大阪・應典院の挑戦」 新潮新書 2011

別のところに既成仏教教団の偽善性を怒りに任せて書きなぐった。

(ゆるぎない偽善の体系 - 仏事)

実をいえばこの怒りは私憤を公憤に昇華させて、感情的自己制御を図る私の苦し紛れのテクニックではあるのだが、まあ、こういう個人の苦しみを正面から受け止めるのも宗教家の大事な社会的役割である。

私の仏教教団への変形のラブコールである、と受け止めていただきたいものだ。

オウム事件は正に自分達の偽善と怠慢が引き起こしたものである、とここに正覚せよ。

(なんちゃって。:「告白」の松たか子風に)

と書いたのに呼応するように、「葬式をしない寺」の代表である著者の寺院活動の原点が、オウム事件にあったという後書きによる述懐がきっちり符合してしまっている。

時間の前後はあるのだが、問えばきっちり応える僧侶もいるということだ。

私が怒るフリをして糾弾するまでもなく、すでに儀礼の道具として生き残っているだけの仏教教団の内部からの告発も顕在化しているのである。

告発ではないな、変革への試みくらいか。

そんなこと私に言われるまでもなく、心ある僧侶には自明のことだろう。

しかし問題は方法論。

この書は、儀礼だけに特化してしまった寺院活動を本来の地域のコミュニティセンターの役割に戻していこうという活動の報告である。

地道な活動はもう20年も継続し、それなりに定着しているようだ。

寺院とは何か?との問いに対するひとつの回答である。

しかし、あくまで一寺院の試みであって、教団や仏教界全体の再生活動にまで波及してはいないように見える。

お寺とは何か?ではなく、仏教とは何か?を訊ねたい。

〔読書控〕2012/06/18(月) 11:33

京極夏彦「死ねばいいのに」講談社 2010

芥川・羅生門風の他者の視点を重ねながらも最後の一点に収束するような構造のアイデア小説。

しかしあまりに世話物的で作法が解った時点の2,3人目(2,3章目)でやめてしまおうと思ったのだが。

タイトルに惹かれて読み出したのだが、最後の一点に収束する前に各証言者がそろいもそろって類型的に超俗的で、一番弱いハズの狂言回し風主人公に「死ねばいいのに」と言われてしまって悶々とする。

この一番弱くバカな主人公が結局イエスのごとく、全ての人間の弱さを背負って極刑になる。

じゃなかったが、引導を渡すというか。

まあ、一応別にそんな配慮する必要もないが、しかし、後数年で私自身も程よい認知症になり、まったく読んだことを忘れ再読するかもしれないので、結末は伏せておこう。

願わくば、このタイトルに、またまた引き寄せられ二回も騙されて読み出さないように願う。

はっきりいってこのセリフで羅生門を構成するテクニックは手馴れていて、それこそプロ風に破綻がなく、したがって面白くない。

部分部分では法解釈や心理描写、純セリフ作法等、面白くないこともないのだが。

きっちりやればドストエフスキーになったかも知れないのに。

ま、そいうことは万一にもないのだろう。

しかし、そのような局面に行けるのかと思わせ、しかし単なるおふざけレベルで終わってしまうおうという根性が気に食わない。

そんな程度のモチベーションでこんなタイトルつけるな。

7人目はアンタ、死ねばいいのに。

〔読書控〕2012/06/19(火) 11:38

浜崎智仁「コレステロール値が高い方がずっと長生きできる」講談社+α新書 2011

実にタイトル通りの内容である。

善玉コレステロール・悪玉コレステロール、血液ドロドロ云々のバカバカしい健康オプセッションに辟易しているので、こういうタイトルを見ると思わず読んでしまう。

実に健康な精神を私は持っているのだ。

私は別に長生きしたいわけではない。

しかし、病になりたいとも思わない。

ウチの経済状況から考えても「健康で早死に」こそ理想だよな。

コレステロール値は高いのだが、別にそんなに気にしてるわけでは無い。

されど、共同生活者との脂肪摂取の見解の相違で家庭の平和が時に乱されるわけだ。

ちなみにウチのヨメは夫の脳内にある世界観感より、テレビの健康番組のプロパガンダの方を絶対規範とする、これまた実に正しく健全な精神をお持ちなのだ。

すんませんが、コレステロール値が高い方が健康にいいんだって。

理由はこの本貸すから読んでください。

もとより私はそんなモノどっちだっていいのだが。

高コレステロール値が健康に障害をもたらすことがないのなら、テレビで小野文恵が最近よくやるように「すみません。実は間違えてました!」と、どうしてコレステロール値についても謝らないのだろうか?

著者の言い方に依ると、医療現場が混乱するという理由で国や医師会等は今までの主張が誤っていたと今更認められないのだそうだ。

コレステロール悪玉説は紛れもなく抗コレステロール薬の製薬会社のプロパガンダだった。

そして、その資金で研究している学者側のデータだけが喧伝されているということらしい。

実際の資金ニュートラルな研究ではコレステロールが健康障害原因になるデータはなく、返って低コレステロールによる障害が見られるという。

私はどちらでもいいし、成否を判断する知識もないのだが、この著者の立場の明示の仕方が快いので、この主張の正しさを疑わない。

第一、その方が面白い。

とにかくいろんな人がいろんな立場で生きているのだ。

テレビ番組で喧伝される以外の立場の人だっているし、テレビで言っているからって、私がそれに従わねばならないという話はない。

その他、食物繊維摂取は便通だけの問題で、野菜を止めて肉を喰ってる方が安全とか、太っている方が健康であるとか、植物油(市販油、マーガリン等)より動物油(バター、ラード)の方が安全とか、まあいろいろ。

読んでください。

それぞれきっちっと根拠が示してある。

痩せ型が健康なり美人なりの基準値となるのは、つい最近のコマーシャリズムの結果という。

美意識というものが時の社会の大勢によって形成されるのは間違いなかろう。

ウチの父はスリー・グレイセス(1960年台)がテレビに出るたび、一番右側のひき目うりざね顔が「美人やなぁ」と言うのが常だった。

しかし、子供の私は目の大きいくっきりした顔立ちの最左翼が美女だと思い、父の好みの田舎臭さへの反感を抱くのが常だった。

そしてこの美意識の違いが、やがて家を捨て国を出る独立への巣立ちに高じて行くのであるが、これはまったく別のハナシである。

著者の要約するところでは「一万年前まで人類が食べていた食物」がいいとする。

この「一万年前」というのは私の研究テーマの一つである「人類の傲慢」が開始する史的ターニングポイントでもあるのだ。

つまりこの時人類が農耕を開始する。

狩猟採集による自然食から人工生産食物へ、となるか。

私に端的に言わせていただくと、この農耕の開始こそが定住を促し、社会を形成し、貧富の差、あるいは所有の概念という原罪を人類にもたらしたのである。

農耕が諸悪の根源であり、この悪が現生人類を「人」と成し、その後の人類の傲慢の歴史を拓いたのだ。

別の資料によると、狼が幼形成熟し犬になるのもこの農耕の始まりと連動する。

つまり家畜の始まりで、この辺りからヒトの種的優越感も萌芽し始める。

今、思わず洩らしてしまったのだが、「悪が人を人たらしめた」という発想はアウグスチヌスが原罪概念を着想したのに匹敵する1000年に一人の天分の成せるワザと思ってよい。

著者もどこかで「地球の人口が後15億くらい少なければ、殆どの問題が解消するのだが」と言う。

どうやら私と同様な、「生存適正人口」というイメージを持っている風である。

どんな容器にも適正な容量がある。

それが20世紀の拡大再生産、あるいは科学技術による無限の進歩というような薄っぺらいスローガンを妄信するだけの為政者には誰も思いもつかないことのようなのだ。

いやはや。

薄っぺらついでに「世界の飢えた子供に食料を支援」型のエセ・ヒューマニズムの偽善性もここでサービスして附記しておく。

生物は食料を食い尽くすまでは増殖するのである。

逆に言えば、食えない固体が出て初めて人口増が止まる。

つまり死者の数が適正な生者の数をコントロールしているのだ。

食料と全体の個体数が量的にダイナミックなバランスをとりながら適正な人口が維持されていく。

食料増産すればそれだけ人口が増え、餓死する境界人口も増えていくだけだ。

飢えている子供に食料を配分するということは、ヒューマニズムのプロパガンダや精神論であり、決して人類の悲惨を本当に軽減しようとするユニバーサルな体系としての方法論たり得ていない。

ただ、安全な飽食圏にいる持てる者が自分の安心感を得ようと、見たくないものにフタをするだけで。

著者が「コレステロールがいいだの、悪いのだの論議しているのは、世界的にはごく一部の富裕層に為の研究で、実際に飢餓に苦しんでいる層には、コレステロールなぞどうでもいいので食べ物を得ることが先決だろう。」とか書いているので思い出した。

「栄養学というのはそのような一部の富める層のためだけの学問であるという自己矛盾を常に感じている」とこの人の良心は書く。

ついでに、巻末に自分が研究費(50万以上)を貰っているスポンサーのリスト(持田製薬・大塚製薬等)をあげ、自分の研究にはその方面にはバイアスがかかっている可能性がある、とヌケヌケと書いているのも正直でよろしい。

「長生きできる」というのはアイキャッチャーで、著者の主張の眼目ではないハズなのだが、このような願望が個人に自明のごとくアピールしてしまう時代になっていることが、すでに人類の種としての衰退を示しているのだ。

なんちゃって。 (と、一応ひきょうだけど語調緩和しちゃったりして)

〔読書控〕2012/06/29(金) 13:43

グレゴリー・コクラン、ヘンリー・ハーペンディング「一万年の進化爆発」古川奈々子訳 日経BP社 2010

The 10,000 YEAR EXPLOSION How Civilization Accerated Human evolution

この「一万年」というタイトルを冠した書は、当然「農耕が悪徳を生み、悪徳がヒトを人間にする」という私論「悪の研究」(ライフワーク「人類はどこまで傲慢になれるのか」の各論)への参考図書として選んだ。

前回の読書「コレステロール値が高い方がずっと長生きできる」で浜崎智仁は人類が一万年前までに食べていた食物を摂れ、と提言していて、全くの偶然だが「一万年」の符号性に私のするどい嗅覚の冴えがうかがえるというものだ。

むはは。

浜崎は、「人類は数十万年間狩猟採集生活を続け、そのような食物に対して生物的に適応してきた。

ところが、ここ一万年で農耕による「人工的」食物が主食となり、数多の食物トラブルが付きまとうようになった」という。

これは栄養学的に見た農業=悪の起源説なのだが、本書を一読すると前提が少し違ってくる。

常識的な学説では現生人類ホモサピエンスは数十万年前頃に出現し10万年くらい前にアフリカを出、ヨーロッパを始めとして世界に増殖する。

しかし種としての生物学的な進化はこの時点で停止していて、以降の大きな遺伝子の変化はないとする。

つまり、10万年前の人類も私達も同様の肉体を持ち、大脳の容量も同じ。

従って、私何ぞが和漢洋の叡智をことごとく身につけ、少なく見積もっても4言語(英・独・仏・日)で其々一万強の単語を暗記しているのだが、これと同じ潜在的記憶容量を10万年前に言葉も喋っていない「ただの原始人」でも保持していたハズ、と考えるワケだ。

むしろ、人間にはもともと膨大な潜在的容量があり、私にしてもその大半を未だ使用していないのだ、と考える方がもっと面白い。

浜崎が前提としているのは、この人類普遍の常識である。

だから、ここ一万年に急激に食物が変化したのだが、数十万年間同じものを食べてきた人類には遺伝構造的にこの変化に対応できていない、と見る。

本書はこの常識を覆し、ここ一万年に過去数十万年にも無かった人類の「進化爆発」が生じている、進行中であると仮説する。

浜崎は人類の消化能力は変化せず、食物環境だけが変化したと前提するのだが、本書によれば人間も生物的に進化し、変化しつつあるというのである。

有名な例が、北欧人に多い成人のラクターゼ(乳糖消化酵素)の保有である。

一万年前のヒトの成人にはなかったのだが、酪農の発達によって、乳糖から栄養を得られる遺伝子を保有する人が増えた。

そして、有利な遺伝子はたちまちの内に子孫を増やし、結果としてこの遺伝子を持つ人間がマジョリティとなる。

つまり、生物学的に進化は常に生じているのだ。

実は、私も理念的には環境と人は相互作用し、ダイナミックに影響しあって流動していく、という立場を支持している。

別の枠で論じている「一所懸命論」では、このような相互作用による変動を農耕社会は阻害するというテーマを論じた。

先ほど、酪農の発達によって成人のラクターゼ保有者が増えた、というが、実は正確ではない。

突然変異的にラクターゼを成人になっても保有する個人が出現する。

この人は家畜として農耕に使役している牛の乳から栄養を摂取することができ、生活上の有利を得、子孫を多く残す。

こうした子孫が増えることによって農耕使役でない牛の用途が確立し、酪農が始まる。

あるいはその両方。

まあ、ダイナミックな相互作用で酪農と乳糖分解酵素保有遺伝子は増えていくということだ。

人類は発生時点から生物学的には普遍であるとするなら、農耕や家畜の使用がほぼ一万年前から急に始まるのは不思議なことだ。

数十万年の人類の歴史のうちの大半を全く同じ生活を繰り返していたのに、突然この一万年に農耕を開始し、言葉を喋り始め、社会を形成し、テレビを見て笑うようになったのだ。

それまでにも作物を育てるというアイデアを孕む機会はなかったのか?あるいは偶然誰かがやってみたのだが、あまり意味がなく、広まらなかったのか?

現在でも農耕を行わない狩猟生活の小数民族がいる。

彼等に農耕を教えたところ、食べられるのに種をまき、株を育てるという考え方は出来ないという。

食物はあるだけ即消化に回すのである。

実は私もこの狩猟民族型の人間である。

食べ物はあるだけ食べきってしまい備蓄するのは腹一杯になってから。

健康のため、将来のより良き生活のため備蓄できる農耕型のヨメとはまったく違う。

狩猟採集生活をしていたなら、このような将来のために備蓄する、作物が大きくなるまで我慢する、という精神は育たないし、そのような精神は邪悪そのものでもある。

捕ってきた獲物は全てその場で皆で消化してしまう以外に無い。

保存しても腐敗するだけだ。

まして、後で自分が食べるために保存するという根性は汚い。

狩猟採集原始共産制集団には馴染まない悪徳である。

また、各自各様の能力があり、それぞれが得意分野で作業するのだから他との労働効果を比較することはない。

見張り役は獲物を仕留めないが、好きなだけ獲物を分かち取っていいのである。

私に言わせれば、農耕が富を生じさせ、他人の作業との比較、つまり差別と盗みを人間の精神に胚胎させたのだ。

その悪の胚胎から社会と倫理が生じ、ヒトが人間になる。

では何故、急に人類がそのような「食べずに我慢する」というような不自然で邪悪な考えを抱いたのか?

ここで、著者が仮説するのはネアンデルタール人との遺伝子混交の可能性である。

うむ、これはアイデアとしては面白いねぇ。

私はネアンデルタール人の隠れフアンである。

この他系列の人類はヨーロッパに住んでいたのだが、5万年前にアフリカからやってきた我々の祖先と遭遇し、数万年ほど共存したが2万5千年前に滅びたのだ。

多分、農耕型にもなっていく、こすからい我々祖先に滅ぼされたのだろう。

ちなみに、ネアンデルタール人の大脳容量は現在の人類より大きかった。

私は計算し、悪巧みをめぐらすだけの現人類とはちがい、彼等は一日の大半を哲学的夢想に浸って穏やかに、非生産的に暮らしていたものと信じて疑わない。

現人類がネアンデルタール人と共存し、競合していたとき、もちろん闘争もあったろうが、混交もまた可能だったろう。

最近の歴史でも戦争で男は皆殺しにされるが、女は子を孕まされる。

このような全く新しい遺伝子の注入がこのとき生じたと著者は言う。

もちろん、単純にネアンデルタール人が考えるという叡智を現人類に注入した、というような単純な話でない。

とにかく今までにはなかった遺伝子の攪拌が行われ、突然変異の可能性も多発し、その結果生存に有利な固体が子孫を増やし、マジョリティになっていった。

農耕・牧畜に適する能力を持つ個体も現れ、一万年ほど前から農耕が広まっていった。

後は富・権力・言語・社会・やらせテレビの悪徳の人類史が怒涛のアダ花を咲かせる。

もちろん、食料事情の好転が人類の人口を急激に増やし、結果として有利な遺伝子の伝播速度も加速度的に増大する。

本書では特別にアシュケナージュの遺伝子についての一章がおかれている。

尚、訳者は「アシュケナージュ系ユダヤ人」と訳しているがこれはおかしい。

アシュケナージュ(東欧系ユダヤ人)とすべきである。

現在、欧米の著名大学の学生数や著名企業の役員におけるアシュケナージュの割合や、医師・弁護士の同比率が民族比率に比して異常に多い。

平均IQ値も他のヨーロッパ系民族に比べ、格段に高い。

そして、固有の遺伝病も顕著にある。

歴史的には、例えばローマ時代のユダヤ人社会の記述を検討しても、そのような知的に優れていたという証拠は皆無である。

そしてヨーロッパ社会以外のユダヤ人にもそのような特質はない。

これは明白に近世ヨーロッパのユダヤ人に課せられた生存条件、徴税吏、会計、商人、金融業というような職業選択に有利になるような遺伝子が急激に拡散した結果という。

また、ユダヤ人社会の遺伝的閉鎖性という条件も関与している。

つまり、僅か数百年、10世代もかからず、遺伝子的な進化は可能であるとする。

このあたりになると、少しアブない議論にも抵触する気味もある。

逆ナチスかもな。

著者の一人はハーペンディング(Harpending)という珍しい性だが、多分オリジンはドイツ系のフンパーディング(Humperdinck)だろうな。

その他、コルテスやピサロがたった百人の手下で百万人規模の南米アステカやインカ社会を滅ぼすことができたのは、近代的兵器のおかげではなく、ヨーロッパから持ち込み、現地では免疫適応がなかった病原体のおかげだったという話や対立遺伝子に関わる逸話が満載されている。

おっと、逸話ではない。

例証か。

著者によれば、農耕社会がリーダーの命令に従う気質を持つ遺伝子を伝播させたという。

これは狼が家畜化され、幼形成熟をする犬となったのに匹敵する人類の進化の例というように書いている。

つまり、農耕社会が、親の言うことを素直に聞く、自発性を持たないマニュアル人間としての人類の幼形成熟化をもたらしたとしているのである。

イメージ的には自主的でセルフ・アチーブメンタルな狩猟型民族から大人しく、我慢することを善とする「家畜化された人類」という進化をとげたことになる。

そのような意味で、いろんな刺激的な材料を提供してくれる本である。

いろいろ書いてしまった。

この項は未定稿。

後でもう少し整理する。

〔読書控〕2012/07/04(水) 10:52

藤倉良「エコ論争の真贋」新潮新書 1011

前書きによれば、できるだけ科学的に公平な立場でリサイクルと地球温暖化・生物多様性等の議論を解説する、主旨だそう。

しかし、カバーのキャッチコピーには:「・・・という懐疑論は後を絶ちません。・・・など、エコ活動を嘲笑する論調も目立ちます。・・」とある。

「後を絶たない」という表現は「しつこい」というニュアンスだし、「嘲笑」に至っては明らかに悪意を誹謗している。

「科学者のフェアな視点から紹介・解説」といっても既にポジションはニュートラルではなく、語るに落ちているというべきだろう。

著者は「ニュートラルな視点なので快刀乱麻とはいかない」と断っているのだが、そんな本なぞ面白くもなんともない。

そもそも「エコ論争」を科学として解説しようとする時点で、ニュートラルな立場ではあり得ない。

エコ云々が科学上の議論である、とすること自体が既に一方の陣営の策に絡め取られていることになるからだ。

で、内容はやはりそんなに面白い話はない。

レジ袋やゴミのリサイクル論争、地球温暖化、生物多様性各論争の筋立てパターンが一定になってしまっている。

先ず武田邦彦に代表される反対意見を紹介し、その論のほころびを指摘するという構図が多く、最終的に「賛成派」寄りというスタンスになる。

専門家という立場で、できるだけ公平に資料を取り上げている風なのだが、無意味な作業という他はないな。

政治・経済からの視点が全く欠如しているのでコトの本質が著者には見えていないのである。

リサイクルにしろ、温暖化や生物多様性にしろ、推進するほうが、やらないよりは良いだろう、というような順当な結論を導入するのだが、最後の結論に至るステップが科学的ではなく、単なる著者の意見になってしまう。

どうも自分の立場こそがニュートラルだと思い込んでいるのが科学者という人種なのだろう。

繰り返すが、この「エコ論争」を純粋科学論議として考えようとする時、既に自らの不明を証明してしまったことになるのに気付くべきである。

〔読書控〕2012/07/12(木) 10:53

養老孟司「バカの壁」2003 新潮文庫

もう10年前のベストセラーということになるのか。

その頃は読まなかったのだが、心斎橋のブックオフで100エンだったので、「非常用」に買っておいた。

つまり、新鮮な本が切れたときのトイレ用ウンコ本。

合唱団の練習の帰りに心斎橋アーケードを通ると、タマに店外の置台に掘り出し物が乗っかっている。

昨日は笠井潔「哲学者の密室」がナンと100エン!+消費税。

「日本最長の本格密室推理」との帯までついて750ページの完本。

なんと!

新本が出た頃に一度読んだのだが、表紙を見てハイデガーがらみだった、と思い出し、サイフから105円探し出し信じられない思いで買った。

で、あ、そのハナシではない。

養老サンだった(^^;

バカの壁。

つまり最近の私の用語ではuni-lateralな思考ということだ。

芥川の羅生門を出し、見方いろいろ、人間種ざまと説く。

私も特にテレビの影響がますます強くなり、こういう傾向を生んでいると思う。

地球温暖化や大震災。

いちいち解説付きで毎日放送されるのだ。

このような集団広報社会で藪の中の自分を保つのは容易ではない。

専門の解剖学上の大脳から説き起こす「頭の回転が早い」「天才」「神の概念」等の図解的解釈は危険なくらい解りやすい。

解りやすいことほど危険なことはない。

犯罪を誘発する個人の大脳データベースを作成すべき、と言えば必ず、差別論者からの反対がある。

しかし、議論することまでタブーとしてしまうことが問題である、と本人は言う。

スポーツや芸術の天才は、脳内の伝達機構にショートカットが成されている。

絶えず更新されている個々の脳細胞に関わらず、自己の同一性を保証する「リンゴ活動」(^^)とか。

このリンゴが神になるのだが・・あ、あまりにショートカットしすぎてナンのことかわからんと思うが、私はその天才なので悪しからず。

後半は冗長で、軽い雑学程度にトークダウンし、最後は西欧一元論の弊害を言い、日本古来の二元論(もしくは多元論)の復権を主張する、というちょいと安易な用語・論調で締めくくって結とする。

語り口が解りやすいのでベストセラーになったんだろう。

一時はテレビでよく見かけたが、最近はとんと見かけない。

温暖化論争で私と同様な立場だったのでホサれちゃったのかな?

〔読書控〕2012/07/17(火) 10:37

小泉義之「レヴィナス 何のためにいきるのか」シリーズ・哲学のエッセンス 2003 NHK出版

ハイデガー関連で彷徨っているとレヴィナスが意識に上ってきた。

昨年フライブルグでフランス語での存在論の例としてサルトルを対比させたのだが、サルトルはまた別の切り口で論じるべきだろう。

まだレヴィナス自体は読んではいないのだが、ハイデガーに対置すべきフランス語での思考者としてレヴィナスは恰好の位置にあると思える。

ストラスブール大を経てフライブルグ大という経緯が私に勝手な親近感を抱かせる(^^;ことはともかく、ハイデガーとナチスという論点からは、カウナス出身のユダヤ人として係累をすべてナチスに殺されているレヴィナスを対置することは、ドイツ語とフランス語の対置以上に倫理としての哲学の論点を明晰にするだろう。

カウナスのユダヤ人ということでは杉原千畝との引っかかりも出てくるのだが、これはこの際切り捨てておく。

先週心斎橋の古本屋で笠井潔「哲学者の密室」を105円で買ったのだが、一説によると笠井のこの作のペダントリ装置ではやはりハイデガーとレヴィナスを対置しているそうである。

うむ。

偶然、心斎橋で笠井の作を見つけて買い、食卓横にレヴィナスの参考書の上に積み上げたのも偶然なのだが、してみると、昨年から続くハイデガーの呪縛の網がますます私を絡め取ろうとする間口を狭めてき、これこのように、確実な圧迫感まで見せ始めているではないか。

フライブルグのハイデガー研究者大島氏は、このような無意識に絡め取られていく連関について、「それは、やはり問題意識を常に持っていたからでしょう」と言ってくれたのだが。

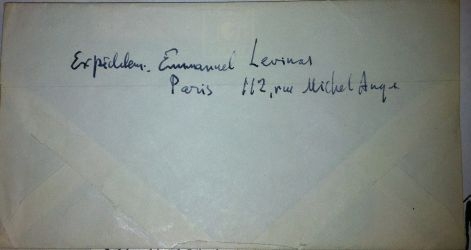

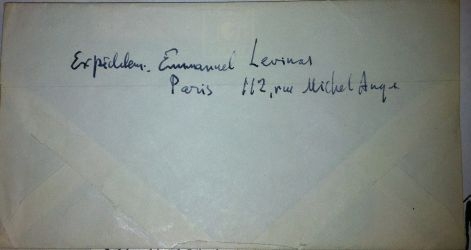

その折、実は大島氏には、なんとレヴィナスからの書面の実際の筆跡署名も見せていただいている。

→

「発信:エマニュエル・レビナス パリ ミケランジェロ通112」

撮影:hemiq 2011.8.28

その伝でいくと、同じく先週見た映画「ハンニバル」のアンソニー・ホプキンス演じるレクター博士の貴族趣味に溢れた優雅なテーブルのイメージも一連の偶然の連関に入れておいてもいいだろう。

著者小泉はレヴィナスが殺人について述べている「『全体性と無限』の最も名高い一節」を引用する導入として、人肉捕食への抵抗感を述べているのに符合してしまうからである。

レクター博士は愛弟子のクラリスを陥れた上司を罰するのに、豪華な晩餐を準備する。

モルヒネを処置し意識を保たせたままにした上司の頭蓋を綺麗に丸く切り取り、脳髄を露出させ、その一部を切り取り、テーブルの上でバター焼きにし、欲しがる上司に食べさせる。

いや、原作では自分とクラリスが上司の脳を共食するということらしい。

いずれにしろ、この場面はその趣味を持つ向き以外にはあんまりなので、故に前作の「羊たちの沈黙」の奇妙に哲学的で不思議な人物の存在感に遠く及ばないB級スプラッターコメディのようなことになってしまっている。

しかし、ここでトマス・ハリスの創作は、超人レクター博士の精神が、この世界の善悪の彼岸のはるか向こう側に存在するということを垣間見せているのである。

レヴィナスの何のために生きるか、という存在論的問いを「他者のため」とする倫理と解説する小泉は、ワーグナーの民族神話への高揚や、自分が神であるという全的肯定を行うことのできる選ばれた人間が存在する、または存在するということで自らを肯定しようとする、この世の倫理を既に外れてしまった者達にも有効であるような普遍性を保証できるのだろうか。

ハイデガーを倫理哲学として読むことはできない。

ひたすら内部に沈潜し、自分とは何かと問いかけるハイデガーに対し、レヴィナスは他者に働きかけることが生きる意味であると言う。

いや、そのように安直な倫理主義のことではない。

連綿と続く人類の生の連関に、肉体としてすでに自らが組み込まれていることが、最後まで否定できない自らの存在の唯一の実相で、それだけが存在のぎりぎりの意味である。

生殖し子を生む装置としての人間。

そのようにして人類全体に対し、ほんのかすかな痕跡を付け加える生物としての存在の意味。

具体的な肉体としての人、愛し生殖する生物としての人の意味。

倫理とはあくまで他者が介在してからのことだ。

他者が介在する以前の、存在そのものへの問いを、他者への倫理から還元するという逆説。

(この項まだまだ未定)

〔読書控〕2012/08/06(月) 15:14

清野智明「中級ドイツ語のしくみ」白水社 2008

実用目的で読み始めるわけだが、単なる参考書ではなく充分読書させてくれた。

「語学を学ぶということ」という知的刺激の根源を改めて攪拌してくれたのだ。

ドイツ語文法の各項がその言語の発想法や文化史的な広がりの中で説かれている。

このような語学書であれば、たとえドイツ語の学習者でなくとも充分興味深く読めるだろう。

例えば動詞の過去や未来形を導く各言語のシステムからその言語に内在する思考がどのように時の流れを捉えているのかが見えてくる。

我々が自分の母語を通じて世界を見ているとすれば、このようにして他言語の文法を学ぶことは、自分の発想を豊かにする新しいツールを手に入れることと同義である。

いろいろ面白いのだが、単純に今開いているページに記載されている例を紹介する。

○ドイツ語名詞の「利害の三格」

「雨が遠足を台無しにした」という文に代名詞「我々」の三格を挿入すると、「雨で私たちの遠足が台無しになった」となる。

これは二格(所有)の「我々の遠足」ではなく、「雨が私たちに遠足を台無しにした」というニュアンスになる。

同様に「彼は奥さんに死なれた」という表現が可能。

この三格代名詞と4格事物の間に一種の所有の関係があるのが前提になる。

だから「私は雨に降られた」という日本語ではドイツ語に直訳することは出来ない。

面白いね。

こうしてドイツ語から日本語を見ることも出来るのだ。

こういう文化や思考の違いを見ても「ははっ!」とくることがない者にとっては、実用以外に外国語を学ぶ意味はないんだろうなぁ。

私ももう海外でコミュニケーションを図るという実用性がどうでもいいようなトシになった。

しばらく前から人前で演奏することのない、ただの「日課のピアノ練習家」をやっているのだが、語学の方もどうやらコミュニケーションを目的にしない、ただの「語学学習家」になってきたような。

〔読書控〕2012/08/24(金) 00:14

塚本青史「煬帝(上・下)」日本経済新聞社 2011

塚本邦雄の子息だったのか。

でも、しかし、この作家の文は韻文の趣がまったく感じられない。

宮城谷昌光と比較できる域には到底至らないは当然として、文章に趣味がない。

ただ書いているというだけである。

『今で言えば、アイドル歌手が麻薬所持で捕まったようなものである。』なんという文が、中国古代の物語に浸りこみたい読者の魂にとって、どのくらいつまらない喩えなのか解ってるのだろうか?

この煬帝というのも名前の割りにはつまらない人物で、わざわざ伝記を書かねばならない者ではない。

そして作者自身も別段の思いいれがあって書いているわけではないようだ。

だから中国史の教科書を読んでいるようにしか読めない。

しかし最後まで読んだのは事実だから、そのくらいの持続はさせてくれた、というか。

いったい、この伝記で何を書きたかったのか作者の意図がまったく解らない。

ただ職人的に中国史ものの作品を量産しているとしか。

〔読書控〕2012/09/21(金) 12:11

ファン・ルイス・アルスアガ「ネアンデルタール人の首飾り」藤野邦夫訳 新評論 2008

三人兄弟があると、どうも年齢の離れた上下の二人が共闘し、真ん中が一人孤立しやすい。

私も真ん中で、どうも上下の二人とは肌合いが違う。

兄の上にもう一人姉がいたらしいのだが、赤ん坊の時に死んだということだ。

もし生きていればきっと私と共働してくれただろうといつも思う。

時に共闘し、常に競争者の排除に励む男兄弟共とは違い、ケンカばかりしている小さな暴君共を優しく見守り、敗けて孤立している弟を庇護したりしてくれたことだろう。

私がネアンデルタール人のフアンであるのは、どうもこの早くして死んだ姉のような存在に思えてしまうからでもある。

同じような人類なのだが、もう一つ別の生き方をし、現在の人類の祖クロマニョン人と接触はするのだが、結局は現人類のえげつない商法についていけず、ついに三万年前に食い詰めて絶滅してしまった。

もし、ネアンデルタール人が生きていたとすれば、周囲の人間とはソリがあわない私を理解し、社会的に孤立するほか無くただ滅んでいくだけの私と一緒に、周囲の人間共の狂騒を互いに哀れむということができただろう。

というわけで、私はネアンデルタール人がどのように生活し、どのように現人類と接していたのか、他人事ならない興味があるというわけだ。

この本は正真正銘のネアンデルタール人自身が書いた、もっとも信頼すべき古代人の研究報告である。

とまでは言えないのだが、世界的に著名なネアンデルタール人研究者の書き下ろしである。

本当のネアンデルタール人は、ただ脳の容量が現在人類よりも大きかったというだけで、やはりタダの未開の野蛮人だったのか?

もとより、ネアンデルタール人が何を考え、後からやってきたクロマニョン人に対してどのように思っっていたのか、今となっては誰も証言するものはいない。

また、そのような心情的な思い入れや、先入観が期待するような具体的な思考内容は科学として提示することは永遠にできないだろう。

著者のように真摯で、評価の高い研究者が、このような真面目な本で書き下ろしているネアンデルタール人の素描なら、私の勝手なひいきによるイメージとはかなり違っているとしても、認めるわけにはいかないんだろうなぁ。

願わくば著者も、心情的にはタイガース、じゃないや、ネアンデルタール人のフアンであってくれ、とは思うのだが。

では、真実のネアンデルタール人とはどのような人類だったのか?

本書はこの点、真面目すぎ、著者は先ずコンテクストとして克明な20万年前のイベリア半島の地誌を詳説することから始めるのだ。

地学、地誌、気候、植物・動物、ああ、じれったい。

この人にとっては人類の故郷であり、自分の故郷でもあるのだから。

すこし前に読んだグレゴリー・コクラン、ヘンリー・ハーペンディング「一万年の進化爆発」の仮説とは違い、著者は現在の人間にネアンデルタール人のDNAは全く入っていないという。

しかし、「この誇り高き原ヨーロッパ人の血が流れているという期待に反して」というような、ちょいとフアンめいた前置き付きだったりする。

5万年程前に現人類の祖先(クロマニョン人等と後に呼ばれる)がアフリカを出たとき、ヨーロッパにはすでにネアンデルタール人が10万年以上にわたり住んでいた。

そして少なくとも一万年にわたり両種は共存し、そして三万年前にネアンデルタール人は絶滅したのだ。

この両種の人類としての差は出発点(遭遇時)において大まかに言って殆ど無かったようだ。

体格的には寒冷なヨーロッパ種はがっしりと力強く、アフリカ種は多少のっぺりとしていたらしい。

しかし両種はほぼ同じような生活様式であったようだ。

狩猟・採集と石や骨の武具とアクセサリーの製作、そして葬礼。

現在の私達は異質な民族に出会うと常に戦いが起きると考え勝ちだが、ネアンデルタール人はどうだったのか。

当初、ネアンデルタール人はこの、少しひ弱そうな新参の人類を「保護者」のような目で見たはずと著者は書く。

それは哺乳類の幼形に共通な幼児体型が年長者にそのような母性的な感情を与えるメカニズムがある。

私は「幼形成熟」というタームが最近気になっているのだが。

どこか現人類には、失礼、私にはと言うべきだが、とうてい完成品とは思えないアンバランスなところがある。

自分で自分が全うできていない。

世界にありながら世界を未だ受け入れていない。

現人類の圧倒的な特徴である大脳活動の異常な肥大は永遠に自らを未完成と既定する役割を果たしているのかもしれない。

絶えず追いかけてくる本能的な成長圧。

飽くことの無い欲望。

自らを絶えず否定し、永遠に完成することがないと教える知能。

同時代人としてあまり大きく変わるところのなかったネアンデルタール人を描くことで、対比的に現人類を外から視る視点を得られるのである。

少なくとも私はそのようにもう一つ別の人類を見る。

本当のところはどうか分からない。

激しく敵対したのか、それとも山向こうの隣村の人間のようにお互いにあまり干渉しなかったのか。

しかし、この両人類に接触があったことは確かなことらしい。

著者によれば、現人類系がアクセサリーを製作し、これをシンボル、つまり象徴言語として使用した。

そして血縁関係の小集団を越え、言語共同体としての部族の枠をひろげ、やがては強力な言語ネットワークによる情報交換力を得て世界に拡散していく。

ネアンデルタール人はアクセサリーの製作を学び、しかしそれは装飾としての意味でしか使用しなかったようである。

われわれの言語は、ネアンデルタール人の首飾りだったのだ。

道具としてアクセサリと装飾としてのアクセサリ。

手段と目的。

発展と完結。

未完と消滅。

今は滅んでいった者達の、もう一つ別の存在様式が私には美しく感じられるのみだ。

私もかなりの猿人、やないや、厭人癖があるなぁ。

現人類がネアンデルタール人を直接駆逐した証拠はない。

しかし、現人類が少なくともニッチを占拠し、次第に他の競合哺乳類を絶滅に追いやったということは確からしい。

もう一つ。

2万年前から矢・投槍器という新しい技術革新を果たした人類は人類と獲物の関係を激変させ、多くの哺乳類の絶滅を招いた可能性がある。

「人類は地球規模の生態学的インパクトの原因になったわけだろうし、このことは工業化社会だけがさんざん非難される近代の罪を相対化する。」

著者が再度強調するのは現人類のシンボル操作能力、つまり言語能力の両義性だ。

アクセサリーの使用以後「集団に帰属することは単純な生物学的な面をこえて、共有する象徴のまわりにまとまることを意味するようになった。

新しい時代の特徴となったのは、われわれの「民族性」だったのだ。

・・要するにわれわれの進化は、われわれの内部に共存する個人的・集団的なふたつのアイデンティティの結果なのだ。」

結語的に、「20世紀の集団対立で1000万人の人が死んだ現在を見、人間はいつの日にか、個人と集団のあいだの永続的な矛盾を克服することができるのだろうか、それとも、進化はわれわれを袋小路においやるのだろうか。」と疑問を呈し、著者は本論の筆をおいている。

ネアンデルタール人を考えるということは、今の人類を見る異なった視点を得ることだ。

〔読書控〕2012/10/13(土) 11:55

松原隆彦「宇宙に外側はあるか」 光文社新書 2012

久しく最新の宇宙論に接していなかった。

ビッグバン以降であり、ブラックホールであり、ストリング理論、くらいのところで停まっていた。

もちろん、最新情報を扱う専門書は数限りなくあるのだが、私が知りたいのは最新理論の論理ではなく、今宇宙論はどこまできているのかを簡単に、安直に、しかも科学的に信頼できる公正な情報だ。

「宇宙に外側はあるか」・・・知りたいよう。

一体どうなってるのか、どのように理解したらいいのか。

誤魔化さず、偏さず、例えず、諭さず、私達が抱いている「科学的良心」という公正さを外すことなく、教えてもらいたい。

そのようなレベルの者には恰好の新書だった。

巻末に「特に物理学を専攻していない学生さんたちの発した宇宙に関する素朴な疑問は、この本を書く上でとても有益でした。」との謝辞があるのも納得。

しかし、この著者の企画はそれ以上の成功を収めている。

「知る」ということの本質的なモチベーション、知的興奮までたっぷり味あわせてくれたのだ。

私にとっては「面白ければウソでもいい」のだが、もう現代宇宙物理の最先端にまでいけば虚実の境もなく、ふたたび古典的な「存在」とは何かという問いにすべてが還元していくような様相を示している。

昨年から存在論哲学の周辺を文学的、あるいは倫理的なアプローチをしてきたわけだ。

しかし、「宇宙とは何か」という科学的、物理学的アプローチからも結局「存在とは何か」、結局「人間とは何か」という諸学の根源に行き着くことが示されている。

結局私達が「科学的」と呼んでいる手法にしたところで、それは世界をどのように見るのか?という倫理感とは別に客観的にア・プリ・オリに存在しているわけではない。

そういう言い方は良くないな。

人間の意識から独立して世界が存在しているというワケではない、と言っておこうか。

存在しない宇宙が存在すると発想した時点で、その宇宙が存在することになるといおうか?

物理的に人界より遠く離れ、広大な宇宙の果てを探索していたはずなのに、結局よく見てみれば人間の意識の中を探索していたにすぎない、といったようなパラドクス。

世界の果てまで飛んでいった孫悟空が、気がつけばお釈迦さまの手の中だったというような話か。

あくまで客観的・科学的に、という我々の思考法の倫理自体が、単にそのように見えることだけを抽出して見せられているだけなのかも知れないのである。

「我々が宇宙を理解できるということが、宇宙の最大の疑問だ」とアインシュタインは言ったそうだ。

果たして我々が見ている宇宙はそのようなものとして存在しているのか?

単に我々がそのように見るので、そのようなものとして存在しているだけなのか?

ゲーデルの不確定論によれば、どうしても後者ということになる。

宇宙の微調整問題というのがある。

この宇宙は何故か人間、あるいは生命に都合よく成立した世界になっている。

このように天体が存在し、物質があり、生命が発生するというような確率は、計算的には限りなくゼロに近いのだが。

こで、唯一神が天地を創造したという根拠が浮上してくるのだが、あくまでそこで思考をストップさせないのが「科学」である。

そして、あくまで論理にしたがって解を得るとすれば、「我々が居るからこの宇宙が存在しているのだ」ということに帰着する他はない。

そんなバカな、と感覚するなら、結局宇宙は無限数に存在し、我々はただ我々に合った宇宙にたまたま居るとする。

もしくは、この宇宙がたまたま自分に合った我々を存在させている、とでもするか。

では、存在とは一体どういうことなのか

どうしても、話はそこに行き着いてしまう。

例えば、すでに相対性理論でも時間や物質が存在しない状態を予言している。

時間が無いということは因果関係が一切ないということだ。

時間が無いということを想像してみよう。

そして、時間という概念が我々自身が自分を存在させるために編み出した宇宙の解釈の一方法に過ぎない、ということを自分の意識の外に一度出てみて考えてみよう。

書評を書くつもりだったが、思わず自分の中のブラックホールに落ち込んで別の宇宙に行ってしまった。

この新書は非常に簡明かつ面白く最新の宇宙物理を説いているのだが、読んでしまうと不確定で不定形のこの世界に放り込まれてしまう。

「科学的である」と我々に見えるということは、アインシュタインがふと疑ったように、そのように見えるように我々が恣意的に見ているだけで、宇宙の真相は常に我々の視界の外に置かれているのだ。

「科学的良心」?それこそ幼稚で稚拙で原始的な迷信の別名じゃないのか。

ある日突然異貌の神の前に引き出され、見知らぬ罪を宣告される。

(c)Hemiq 「17歳詩集」

しかし、そのような体験は今は限りなく楽しいことに思われる。

私は単に寝ころがってコーヒーを飲んでるだけのタダの非生産的なオジンで、一滴の阪大サイクリング部にも脅かされてしまうつまらん存在だが、考えるということで一つの宇宙を支配し主催しているのである。

私は多分「一体この世界とは何か?」というダークマターをエネルギーとして生きているらしい。

〔読書控〕2012/10/22(月) 15:26

ローバート・アーリック「怪しい科学の見抜きかた」垂水雄二・坂本芳久共訳 草思社 2007

副題:嘘か本当か気になって仕方ない8つの仮説

原題:A Preposterous Propositions: From the Genetics of Homosexuality to the Benefit of Global Warming

「トンデモ科学の見破りかた」という前著があり、その続編らしい。

こういう分野は私の好物で喜んで試食させていただきました。

著者が選んだ「怪しいそうな学説」8について、物理学の教授としてできるだけ公平に批判をし、最後にインチキ度の採点をつけてある。

インチキ度4が最高で嘘。

インチキ度0なら真実、という5段階評価。

できるだけ学問的に公平に判定しているという立場だが、しかし科学的公正さで評価できる分野と科学を持ち込む事自体が見当違いな分野が混在している様相がある。

例えば、神学論争を科学として批評するのは正に「お門違い」になる。

8つのテーゼのうち、プラシーボ(偽薬)の効果やコレステロールの無害性等についての検討は充分科学者として良心的な議論をしていると思える。

しかし、地球温暖化無害説(温暖化禍懐疑派)や地球以外に複雑な生命はいないのか、というような議論を科学として批判しようとすること自体は出発点から既に違っているのである。

物理学教授なら自分の分野の仕事を見極めて頂きたい。

地球温暖化論争は政治・経済学、地球微調整問題は宇宙論と哲学・倫理学、どちらかというと文学・社会学上の議論という点を外しては「トンデモ系議論」に成り下がってしまう。

では、著者のインチキ度を挙げる。

第6章「地球温暖化は本当に心配すべきなのか?」

ここで著者はいわゆる「地球温暖化懐疑派」を採点の対象とする。

これは少々話がややこしく、先ずIPCCを筆頭にした「地球温暖化論」があり、この批判として懐疑派が登場したのだ。

データ的に結論が出ていない問題では、正に結論が出ていないことで、確実ではないという批判が可能になる。

言い方を変えれば、現在温暖化論も充分怪しいし、温暖化懐疑派も充分怪しいということになってしまうはずだ。

一方だけを俎上に上げるのは既に論理的公平を欠いている。

2007年の状況では地球温暖化を憂うのが科学者の良心だ、というのがポリティカルにはコレクトだったんだろう。

このような政治経済的なバックボーンを外しては、とても科学的に公正な立場とはいえない。

著者は「地球温暖化懐疑派」をインチキ度1(少々怪しい)と採点するが、同様な手続きで逆サイドを俎上に載せれば多分「人為的地球温暖化危機派」のインチキ度はおそらく2以上となっていることにもなるハズだ。

でも、まあ、著者は温暖化懐疑派のインチキ度は1とするが、温暖化は「どちらかと言うと「先進国にとっては有益かもしれない」と結論している。

この時点での発言なら妥当なところかもしれない。

しかし次の議論には致命的な欠陥がある。

第7章「宇宙には複雑は生物はまれか?」

これは「地球だけに知的生命が発生した」とする、いわば狭い「人間原理」を採点の対象としたものだ。

「宇宙には人間と同じように進化した知的生命が発生しているハズ」というテーゼ自体が西欧型の独善的神学論に他ならない。つまり、いやしくも生命である限り、進化し、いつかは知的生命となる、というリクツは「科学的に」何らの根拠もない観念であることを彼等二十世紀型西欧至上主義的科学論者にはどうしても理解できないもののようだ。

たまたま我々が人間、それもホモサピエンスであるが故の極超狭義の「人間原理」である。

バクテリアや細菌、どんな生物でもそうなのだが、別に彼等は人間型に進化する必要がないので、未だにその形で存在しているのである。

「知」が生命が最期に到達する絶対至上のゴールである、というテーゼは何らの根拠のない思い込みで、まあ、神学的信仰と言うべきだろう。

これが単なる西欧の傲慢さということに気がつくというユニバーサルな公正さが著者に欠ける。

前章の私の批判を演繹すれば、先ず複雑な生命へと上昇していくという進化至上主義的確信を著者は先ず批判し採点しなければならないハズだ。

著者はこの信仰が科学だ、というガリレオ以前の中世的科学者でしかないわけだ。

ダーウィンは「適者生存」と言っただけで、進化が上で退化が下、とかいう価値判断を導入したワケではない。

「宇宙には複雑な(つまり知的)生命が存在する」という思い込みのインチキ度は確実に4であるのに、ソチラを先ず俎上にあげようという発想ができないようだ。

「大学教授のイドラ」 (Hemiq 2012)と、F.ベーコンの言をもじりここに謹んで命名させていただきます。

「複雑な生命体は宇宙では非常にまれである」というテーゼに対する著者の採点はインチキ度2。

まあ、残りのトピックでは、まずまずの大学教授的論理潔癖性はあるので、私の読後感では、この本のインチキ度も同じく2(ちょいとアヤしい)としておこう。

〔読書控〕2012/10/25(木) 16:41

竹本健治「フォア・フォーズの素数」角川書店 2002

日常からふと出てしまう瞬間。

一言でこの短編集の前半の小品を纏めてしまうと、こうなるだろう。

一方では明確な狂気が見えているのだが、しかしあくまでこちらに留まって、もうむこうに行ってしまったものことを考える、というような。

「非時の香の木の実」の強烈な性的倒錯の書き込みに迫力。

「白の果ての扉」はカレーという食物に対する狂気を設定し、小説として見事なシカケである。

「フォア・フォーズの素数」数字に魅入られる狂気はよく聞くのだが、具体的に小説化されると臨場感が増す。

これなど、純粋狂気という趣があり、狂気の風が清冽である。

こういった発想力は書いて世に問うだけの意味はある。

しかしそれが小説であるかどうかは別の話である。

物語として語り出すにはあまりにこの世の力学起承転結に欠け、どこかで「どうも違う」という著者の声が聞こえる。

小説化のための地に繋ぎとめる足かせ。

作者が小説化の道具として使用しだすのはSF・推理小説というジャンルである。

後半の作品では、まず虚構の世界ですよ、と宣言してしまう形式を採用していくことになる。

しかし、今度は虚構の世界のルールにしばられ、発想が自由に飛翔することに自己制約がかかってしまう気味がある。

もう少し何か、既製の分野ではない飛び方がありそうな気がするのだが。

日本のブラッドベリ。

〔読書控〕2012/11/14(水) 01:07

大倉崇裕「やさしい死神」東京創元社 2005

落語業界紙編集者とその助手がホームズ、ワトソンを演じ、落語一門に起きる事件を解決する。

ヒントは語られた落語のネタで、オチはだいたいホロリとするような人情話が事件の動機と解り、追い出し囃子がにぎやかに。

というような連作集。

まあ、よくもそんな業界裏話を推理小説のネタにしたもんだ。

よほどの通でなければ書けやぁしない。

とは思うのだが、なんとなく小説としてはホンモノの落語風に類型的なオチが連続するので2,3話読むと飽きてしまう。

通ならこの類型の快いリズムに浸るところだろうけど、あいにくコチラは落語を楽しめるほどの余裕(ヒマ)はない。

好感は持つのだが、それ以上の読書推進パワーは湧いてこなかった。

そんなところで、へえ、おそまつさま。

〔読書控〕2012/11/22(木) 13:35

木谷恭介「死にたい老人」幻冬舎新書 2011

私は別に死にたくはないのだが、別に無理して生きていたくもない。

「無理して」というのは延命治療や、過度な健康オプセッションにすがることだ。

そういうのってヨソ目には実に見苦しく、私の審美的自尊心からはとても恥ずかしいことに見える。

しかし、テレビで「カラダにいい」と紹介するものを悉く試す84歳のハハオヤとその感覚を共有することはできない。

ヨメに言わせれば、その辺が男と女の違いらしい。

『ぼく自身に関しては、覚醒剤を使用した後遺症は現在に至るもまったくでていない。

逆に、まじめに健康法にいそしんだ友人のほとんどがなくなっている。』

と、木谷さんも言ってますよ、おカアさん?

「そんなに生きて何するン?」と思うが、これを他人に言っちゃ、もちろんいけません。

著者からの又聞きだが、司馬遼太郎に「人間は寿命に従順であるべきだ」という言葉があるそうだ。

そのくらいの表現がいいな。

著者は83歳で「もう充分」とばかり積極的に生を断ち切ることにする。

しかし、自殺ということではなく、ゆるやかに餓死しようとする。

自殺すると自殺幇助罪を始め、周囲に及ぼす迷惑は多大だが、餓死だって医者や近隣者をうまく欺かないと「保護責任者遺棄罪」やその他で迷惑をかける。

他と違う生き方をする者には最後までうるさい社会である。

私の美意識も似たようなところがあり、薬物や刃物、飛び降り、水死というような暴力的に、道具を使用して自分の肉体の生を断つのは精神の方の傲慢だと思う。

あくまで肉体も自分でゆっくりと活動を停止するような、精神・肉体双方が無理なく終わるような、そういう方法がいいと思えるのだ。

私の考えているお手軽な自死法を教えとこう。

意思的に呼吸を止め、我慢の限界で立ち上がり、急激に吸気する。

これを心臓麻痺に至るまで数回繰り返す。

手軽で道具も要らずお薦めです。

著者は都合三回餓死(断食安楽死)を試みるのだが、胃に潰瘍があり痛みに堪えず、救急車で運ばれたりして失敗に終わる。

最終的には潰瘍の痛みは内なる死への恐怖が引き起こしたものではないか、と自分の決断そのものへの疑問を抱くようになってこのドキュメントを終わっている。

まあ、死への恐怖はどうしても残ってしまう。

だから緩やかな自死は成功しないのだ。

思い立ったらアドレナリンが充分に回っているウチにやっちまわないとね。

山形県出羽三山の即身成仏信仰の話が面白い。

自分の信仰の証として自分をミイラ化し即身成仏と称することが称賛される業界がある。

『日本のミイラは生きた人間が”断食”によって全身から脂肪と蛋白質をなくし、いわゆる骨皮筋衛門になって死んで行くことで完成する。』

ここで、断食は自らの精神(信仰)は肉体の苦痛よりも強い、ということを証明すると、自らのブランド・イメージが最高ランクにアップするのである。

まあ、それもバカらしい小児性とも見えてしまうのだが。

ま、とにかく、即身成仏しようと試みる僧は10年以上にわたって五穀断ち→十穀断ちと段階を踏み、『いよいよ死期が近づくと水も断ち、木の箱のなかに入って地下3メートルぐらいのところに埋められる。

空気をとるため節を抜いた竹が一本、箱のなかと地上をつないでいて、弟子たちは毎日、竹の穴に耳をつけて、なかから鉦の音がきこえているあいだは、まだ生きている。

鉦の音がきこえなくなると、成仏したと判断して竹の穴に泥をつめて、地上と遮断。

3年後に掘り出して、完全にミイラ化していると即身仏として崇められる』そうだ。

で、本の最終部分にこの断食死の方法の意地悪い解釈を行う箇所がある。

『・・20年、30年の断食に耐えてきた僧でも、最後をむかえると、「死にたくない!」と、人間としての本心を洩らすそうで、折角の修行の最後にそうさせないため、地中に埋めて”有終の美”を飾らせるのだそうだ。』というらしい。

著者自身は『死を寸前にした断食僧に、「死にたくない!」と、口走る体力があるかどうか、疑問』と書く。

まあ、どうなんでしょうかねぇ。

死への本能的な恐怖、これはどうしても残ってしまうだろう。

端的に言って「死の恐怖」が我々の最も根源的な生活動を開始したトリガーだったのかもしれない。

ある日、どろどろの有機スープの塊が突然「死にたくない!」と言った。

そこから生命が誕生した・・・。とか。

著者は自分をC級の人間だと言う。

私はB級だから、この著者には負けてしまう。

しかし、この人の見方や考え方は非常によく解る。

冒頭の覚醒剤服用の件でも『国が何もかも規制し、個人の楽しみをうばって行くのは考えものではないだろうか。』と書いている。

他の交通に迷惑をかけるようなスピード違反は論外だが、自分の身の安全は自分でコントロールします。

どうして国が私の安全のためという理由で私のスピードを規制し、検挙するんだろうか。

実はたまたま84歳で無くなったチチオヤの三回忌の法要があり、同じく84歳になったハハオヤの家に行き、浄土真宗の法要に参会した。

ま、おかげで阪奈道路でスピード違反検挙ということにもなったのだが。

前回、兄の家での真言宗の法要の印象から、経を和訳しない日本仏教を「ゆるぎない偽善の体系」と断じたことがある。

しばらく担当住職と浄土真宗の和賛や正信偈の「偈」の話をし、散会してからもハハオヤ相手に仏教の大まかな歴史を図解したりした。

それにしても、親鸞の時代の「偈」をそのまま唱えてもハハオヤには無意味、私にも難しくて意味わからんというのが相場だろう。

阪奈道路制限速度50キロと同じく、誰も解らず守りようもない規則、経文を放置する教条主義的権威のあり方に私は怒りを新たにする。

で、ですね。

その後、持参していたこの本を開き、中断した箇所の続きを読むと、なんと私が言ったのと寸分たがわぬ文言が書かれてあったのだ。

『日本の僧侶はどうして、漢文のお経を和訳しなかったのか』の項。

私も玄奘三蔵や鳩摩羅什と日本の僧侶を比較しのだが、まったく同じ論拠だった。

ああ、びっくりしたなぁ。

ひよっとすると私も案外すでにC級人間にランクダウンしていたのかも知れないな。

うれしいな。

ということもあり、木谷さん、私はまったく小説家としての御著書を存知あげませんが、今度「宮之原警部」シリーズ、一冊くらい読まさせていただきますので。

〔読書控〕2012/12/03(月) 15:12

岡田暁生「ピアニストになりたい! 19世紀もうひとつの音楽史」春秋社 2008

オーソドックスな音楽史以外の視点からピアニズムを論考するユニークな音楽学者のピアノ奏法論。

ピアノは楽器である前に産業機器であり、情に棹された音楽のはずのロマン派ピアノ曲は一皮向けば機械的技術の軍事訓練風教練の産物である、というような一見的矛盾した19世紀の音楽文明論である。

他の楽器とは明らかに違うのはピアノが正に産業革命の時代の産物であることだろう。

楽器の由来だけではなく、大衆社会が成立し、ピアノを子弟に習わせるということが流行し、ピアノ教師なる職業が生まれる。

音楽ではなく、体練としてピアノは教えられる。

そしてハノンを初めとする運指訓練メソードの氾濫とシューマンも嵌った指筋力鍛錬マシーンの大流行。

そんな「アホらしい」19世紀のピアノ演奏法を丹念に調査し再現してみせるヘンなピアノ演奏史である。

ところで、その「アホらしい」運指練習は今日まで日本のピアノ教師達はそのまま踏襲しているらしい。

19世紀のピアノの生徒は「30分運指練習をし、1時間新しい曲を学び、30分レパートリーをさらう」というような毎日の2時間のピアノ練習を推奨されていたのである。

人生をリタイヤしてから初めて「ピアノの先生」に教えを乞うた私は、何を練習しているのか?と最初に問われた。

「シューマンとショパン、それにブラームスの何がし」と応えると、「それって『曲』ばかりですね」とたしなめられた。

アホらしい。

別に今からプロのピアニストになろうってワケじゃない。

運指練習をして完璧なスケールを弾けたところで、それは音楽には何の関係もない。

私はたとえ完璧ではなくとも「音楽」をこそ弾きたいのだ。

・・とか何とかその時は思った。

しかし、ここで生まれて初めて購入したピアノ運指練習本「クラマー=ビュロー」を3ヶ月程さらうということをしてみたのだ。

いや、しかし、生まれて初めて取り組んだ単純運指練習の効果は実に素晴らしいかった。

三ヶ月後にはなんとショパンのエチュードが技術的に演奏可能な視野に入ってきたのだった。

いや、私も実を言うと正に19世紀型の人間なのだった。

年金で経済生活を支えていただき、大衆らしく芸術に憧れているのだが、実際は芸術とは程遠い軍事訓練風ジムナスティックでスポーティブな指のアクロバット修練を続け、これを芸術生活と呼んで悦に入っているだけなのである。

私は自己完結型「ピアノ練習家」を自称する者だが、それこそが19世紀の新興ブルジョアのディレッタンティズムに他ならない。

生活を支える以外のアホくさい技術の習得に生きる19世紀の都市生活者達。

すんません、このまま書評にかこつけた「ピアノのお稽古」コーナートピックを続けさせてもらいます。

私は20年くらい前までに購入・入手したピアノ譜をほぼ3年周期で順番に練習していた。

バッハ(バロック古典)

→ショパン・シューマン・ブラームス等クラシックロマン派系

→アルベニス・ラフマニノフ等近代ポピュラー系→

→またバッハ・・・

というルーティンだったのだが、もうバッハがしんどくなって、どんどんポピュラー系にシフトチェンジしてきている。

さすがに、20年前の近代系楽譜類のネタがつき、とうとう2ヶ月前新しい楽譜を購入。

全音版グラナドス「スペイン舞曲集」

まあ、アンダルーサは以前にもやったのだが、いよいよ本格的にグラナドスである。

それにもうおハコのアルベニス

ネタがつきてきたこともある。

流石に「ゴヤスケス」は遠慮したのだが、スペイン舞曲集で譜読みに技術的な問題は全く無い。

やはり「クラマー=ビュロー」の効果なのか、この20年間同じところをぐるぐる回っていただけの私は、終に何かしらの技術突破を果し、ワンランク上にすり抜けたようだ。

私は今ついに古今のありとあらゆる楽曲を探索し、好きな曲を日がな練習し一人悦に入る「ピアノ練習家」としての王道を究めちゃったのだよ。むはは。

〔読書控〕2012/12/20(木) 14:15

フライブ・ブロムホール「幼児化するヒト 『永遠の子供』進化論」塩原通緒訳 河出書房新社 2005

Clive Bromhall "The Eternal Child - An Explosive New Theory of Human Origins and Behaviour" 2003

科学啓蒙書部門では今年最大の刺激だった。

しばらく前からネオテニー(幼形成熟)というキーワードが引っかかっていたのだが、この書は何故私が引っかかったのかを見事に糸解きしてくれた。

考えてみれば今年は私自身の「オトナにしては幼すぎる」行動の自己解析から始まったのだったが、ここにしてやっと納得のいく解釈に行き当たり、何かが腑に落ちた。

ガッテンガッテン!!というヤツだ。

それではもう一度私の真偽判定絶対ドグマを前置とし、本書の内容を鳥瞰しておく。

『たとえウソでも面白ければそれが真理である』 hemiq 2005

ダーウィン型進化論には以前から異議があったのだが、それは別にダーウィンの責ではなく、20世紀型の直線的進化論者あるいは人間至上主義的理想論への反感だった。

とりわけ人間だけに顕著な「知」という能力の過大評価がしゃくに障ってたのだ。

また、知的能力・特に言語能力が発達するに従ってヒトの脳の容量が増大したのではなく、脳の容量は人類の知的能力に関係なく、元から大きかったのだし、更に言えば未だヒトは自分の脳の容量全部を使っていない、というような矛盾を適者生存の法則は納得のいく説明を与えていない。

著者のこの疑問への回答は単純明快だ。

アタマが大きいのは幼児化が昂進した結果であり、原因は孔雀の羽と同じく幼形を好む性選択圧だったのだ。

つまり、アタマの大きい幼形が好まれるからアタマが大きくなったので、知的発達とは何の関係もない。

アタマが大きくなったので脳も大きくなり、そこにたまたま「意識」もしくは「自意識」もしくは私のいう自己相対化能力を可能にする「オペレーティングシステム」が生じた、に過ぎない、と著者は言う。

実に笑ってしまうよねぇ。

要するに「知的能力」なんてのは、異性に好かれるように一生懸命ミッキーマウス顔になるように媚びていった結果、たまたま大きくなってしまった脳ミソの空き間につめた本来的には何の意味もない補填剤のガラクタに過ぎないと論じるんだから。

また、人類の直立の起源にしても、いろいろもっともらしい理論が提唱されているが、これにも著者は単純明快。

直立した胎児の状態で生まれ、それ以上成長しなかったから、と言う。

地球規模の環境の変化から森林生活から草原に棲み変え、新しい環境に適合するように次第に直立していった、というようなもっともらしいリクツをでっち上げる必要なんてない。

要するにヒトは体毛もなく、四足歩行に適応した身体まで成長することもなく生まれてしまった未熟児なのであり、偶然この虚弱児がどういうわけかうまく周囲の生存競争に勝ってしまったのだ。

この点で以前読んだファン・ルイス・アルスアガ「ネアンデルタール人の首飾り」で、ネアンデルタール人は当初自分達よりもっと幼形化していた新人類を「かわいい」と見て受け入れたというように仄めかしていた記述があったのを思い出す。

では、この肉体的には何らの力もない未熟児達はどうして過酷な生存競争に勝ってしまったのか?

逆に言えば、圧倒的な体力を持つ他の種がどうしてこの未熟児共にいつの間にかコロリとやられてしまったのだろうか?

それは「知力の差」だ、と20世紀人ならしたり顔で言うのかもしれない。

そうではなくて、それは他の種があまりにオトナっぽかったからなのだ。

オトナっぽい?

ライオンのオスに見るようにタテガミを誇示し一家に君臨するのが成熟したオトナの姿である。

オトナ、もしくは成熟するとは他と競争し、自分がボスとして君臨することだったのだ。

しかし、このオトナ性が種の戦略として他のオトナと連携することを不可能にしているのである。

しかし、幼児は群れることができる。

著者は群れを作った10個の裸のヒトが一匹のライオンを集団で威嚇し撃退する空想の場面を読者に提示する。

更に積極的に自分達「全体」の安全のため、予め周囲のライオンを探して殺しておくという行動さえ仮想し提示する。

幼児なら群れることに抵抗はなかたというわけだ。

かくして人類の優位が偶然始まってしまった。

また、ヒトやイヌといった家畜型「幼形成熟」動物特有の異常さは種の多様性を昂進させる。

つまりIPS細胞のようなモンで、環境と教育次第でどうにでも変化して行くことができるのだ。

ライオンとして完成してしまった種の子はライオンにしかならないのだが、狼が幼形成熟したイヌは瞬く間にグレートデンになったりテリアになってしまうのである。

・・・・

「幼形成熟」をキーワードとすれば、このように旧来の進化論がいかにも歯切れ悪く説明に難渋していた現象がすっきり説明できてしまう。

同時に我々の社会がこれからも益々幼形化を促していく方向に向いていることも示唆される。

別の言葉で言えば益々「家畜化」されていかざるを得ないんでしょうなぁ。

この書の後半では幼形成熟化社会に特有な現象が列挙され、その起源が説かれてある。

同性愛の蔓延、マゾヒズムや幼児ポルノ愛好等。

著者の目はあくまでこの性趣向の多様性を進化上の必然と捉え、このような多様性が生じることが人類の種としてのメリットであったとする。

しかし、同時に生殖を伴わない性を含むまでに「進化」してしまった人類の生物的存在自体が大きな転換点にさしかかっているといわざるを得ない、と指摘して全体を終えている。

いや私は解説上カタく纏めてしまったが、訳者が埋めた最終行ではこうだ:

『やはり私たちの幼児的な性質は、私たちの種の最大の強みであると同時に、最大の脅威でもあるのだ。

まったく困ったものである。そろそろ私の小さな身体を世間にさらして、毛のない皮膚と膨らんだ顔を見てもらい、あらためてきいてみたほうがいいのだろうか。それでもやっぱり遊びたい?』

私には人類の将来なんてどうでもいいのだが、自分自身の「幼児性」と成熟したオトナへの憧れとの混在、その生き方の混迷こそ人類全体の種としての混迷の紛れも無い反映であると示唆され、苦笑せざるを得なかった。

そしてこの本を読了し、難波の喫茶「ブレーク」を出、ミナミの雑踏の中ですれ違う雑多多様な幼形成熟人類達に、一種のほのぼのとした連帯感を抱いてしまったのだ。

まあ、同病相哀れむといったとこか(笑)。

〔読書控〕2012/01/06(金) 15:40

〔読書控〕2012/01/06(金) 15:40