箕面観光ホテル大

箕面観光ホテル大

箕面観光ホテル大 箕面観光ホテル大 |

| Musica14.8演奏会.. |

| [団塊の段階的生活] |

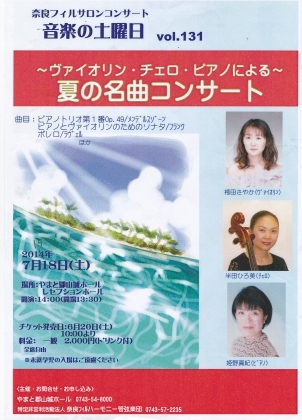

奈良フィルサロンコンサート ピアノトリオ |

| 2015/7/24(金)10:4 |

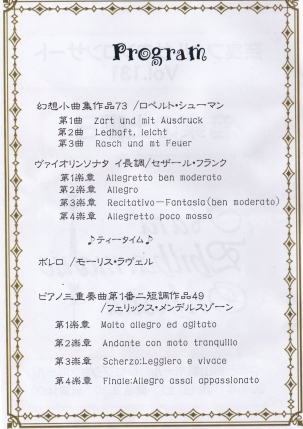

7月18(土)  久しぶりのサロン・コンサート。 手軽なコンサートが自宅から5分で行けるのは手軽だ。 大ホールのコンサートには故あってもう行きたくないのだが、このくらいの規模だとサロン風で音楽的にいい雰囲気なんだろうと期待する。 前回に行ったランチコンサートは楽しかった  あまり気にしてなかったが、私の好みのプログラムである。 あまり気にしてなかったが、私の好みのプログラムである。サロンコンサート風に演奏前に少しの喋りが入る。 シューマンの「幻想小曲集」は同タイトルのピアノ曲ではなく、チェロの小品集。 ふくよかな半田ひろ美のチェロの音色はロマン派音楽とはかくや、という香気があった。 袴田さやか(v)のフランクのソナタ・イ長調。 これはこの分野の名曲で耳に親しいが、姫野真紀(p)の解説でオルガン曲風の演奏不可能なくらいのコードの重なりがある難曲と教えられ、改めて聞いてみるとなるほどの大曲だった。 4楽章形式もこのジャンルとしては異例だし、冒頭のモチーフが各楽章にチラリと顔を出す、いわゆるライトモチーフが全体を支配しているどっしりした重厚な構成。 モチーフののらりとした浮遊感で何となく軽めムードというように記憶jしていたが、今回改めて聞いてみて交響曲的な響と構造の大がかりなソナタと実感した。 コーヒーブレークを挟んで後半はピアノトリオ。 ラベルのボレロはPトリオ用の編曲で、楽しい演奏だったが、オーケストラの魔術師ラベルの本来の色彩感のコピーにまでには達しない。 最後のメンデルスゾーンのトリオはこれぞロマン派の見本のような曲。 私にいわせれば第4楽章のテーマが少々退屈だが、時代のあらゆる情感を見せてくれる曲で、この日の三人の演奏者の最高のアンサンブルが聞けた。 姫野師匠も汗で指が滑って・・というくらいの熱演だった。 --- ここで残念だったのは客層があまりサロンには馴染まない方が多く、40名くらいのレセプションホールの定員のうち半数はクラシック音楽とは縁のなさそうな方らしかった。 写真右はプログラムだが、この簡単なプログラムを演奏が始まる前膝の上に拡げて視聴されている方が殆ど。 入り口で手渡される膨大なコンサートのチラシを演奏中に読みふけるオッチャンは例外としても、一体この簡単な案内をじっと睨んで音楽の何を聞こうとされているのか? 何か行儀のいい「小学生の音楽鑑賞の時間」と思ってしまう。 ベートーベンの肖像が架っている小学校の音楽教室で「クラシック音楽の鑑賞」という授業があった。 じっと耳を澄ませ、何事かを学習せんとするような真面目な生徒たち・・・ いや、それはそれでいいんだが。 ただ演奏中に膝からプログラムを落とさないでいてくだされば(^^; メンデスルゾーンのトリオで、第一楽章のコーダが盛り上がって終わると間髪を入れず盛大に拍手する方が2,3名。 それにつられて拍手し出す方が約半数。 せいぜいアマチュア合唱団に年老いてから入団したとかいう類の方だろう。 レセプションホールは私が嘗て在籍していた合唱団の練習会場でもある。 それはそれでいいのだが、私は自分のアスペルガー症候群的気性からか、多分に音楽より観客のことが気になってしまう性癖があるのだ。 それに、殆どが退職されているお年寄りの年代というのも気になった。 実は私もソレなんだが^^; 若い時から親しんでいた方ならともかく、この年代の方の西洋起源音楽のリズム感の悪さは日頃スポーツジムのスタジオで実感している。 感覚的にエイト・ビートが聞き取れない世代の方である。 クラシック音楽を楽しむにはある程度の基礎的音感が必要だ。 例えばホルンの音や倍音コードを摸していると「狩りの情景」というのが西欧文化圏では自然にイメージできる感覚だが、標準的日本人の感覚では知識がなければこうは聞き取れない。 ソナタ形式やフーガというような形式の知識がなければ音楽の起承転結の物語性が理解できない。 ちょっと普通のおじいちゃん・おばあちゃんが60超えてから習得しようとしても多分無理な分野なんだけどなぁ。 とにかく一曲が30分を越えるのだ。 メロディだけは捕えても曲全体は退屈な時間でしかないだろう。 だから若い世代こそこんな手軽な音楽会に来て慣れ親しめばいいんだが。 彼らはもっと刺激的なロックやジャズに向かうわなぁ・・ いつまでも行儀よく「鑑賞」に来てくれるおじいちゃん・おばあちゃん世代に頼っていてはクラシック業界全体が衰弱しまっせ? 別に私にはもうどうでもいいことなんだが。 |

箕面観光ホテル大 箕面観光ホテル大 |

|

Musica14.8演奏会.. |