奈良フィルサロン

奈良フィルサロン

奈良フィルサロン 奈良フィルサロン |

| 街歩きいろいろ(.. |

| [団塊の段階的生活] |

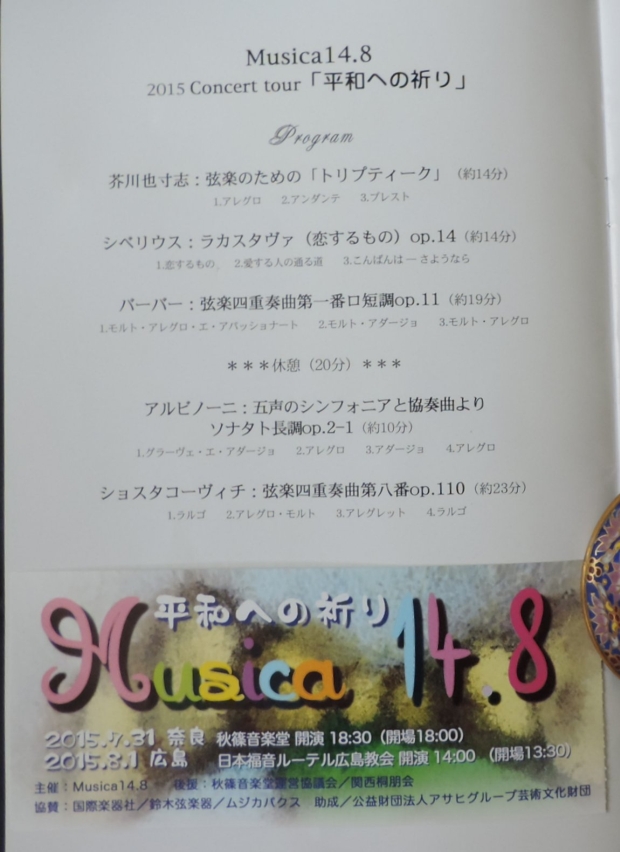

Musica14.8演奏会 「平和への祈り」 |

| 2015/8/4(火)15:26 |

7月31(金) 秋篠音楽堂(奈良) 18:30 国際的に活躍する弦楽器奏者13人が終結し、わずか二回だけの公演を行う。 秋篠音楽堂はローカルな若い音楽家の発表会によく使われるので、あまりメジャーなイメージではなかったのだが、今回中規模なアンサンブルの演奏会には最適な会場という印象を持った。 サブタイトルに触発されたシリアスな大曲、バーバーとショスタコーヴィッチのほぼ同時代に書かれた2曲を中心に構成された意欲的なプログラム。 私にはバーバーの第二楽章を除き初聞。 実にうれしいプログラム。 芥川の曲はちょっと(^^; まあ、芥川の典型的な作風で、プロフィエフの響きで日本音階を意識した奇妙なアマルガム。それが当時の日本人作曲家の標準的スタイルだったんだろう。 いかにも音楽として十分にこなれていないパクチー的味わいの曲(^^; そしてシベリウスを聞くと、これぞ弦楽の美しさを知り尽くした熟練の響き。 北欧風抒情のもりあがり。 弦楽合奏はいい!・・とこの辺りで音楽に引き込まれていく。 バーバーのは第二楽章が現代の古典で誰でも知っているのだが、曲全体はかなり主張する音楽、やはり戦争コンテンポラリな感覚。 だからこそ第二楽章の静逸からの盛り上がりが「祈り」に聞こえるのだ。 この音楽はやはりクアルテットより弦楽アンサンブルの深い響きの方がいい。 アルビノーニはまったく合奏の楽しみのための音楽。 主張性の強い現代の音楽jとは違ったコンセプトの時代。 で、ショスタコヴィッチのクアルテットの弦楽アンサンブル版。 この作曲家とは長い付き合いで、未だに面白く聞いている。 私の感性は高校生のままで、それ以上深化も退化もしなかったようだ。 まあ、「ショスタコビッチの証言」以降はこの作家の時代との向き合い方への興味も加わるのだが。 この第八番、冒頭に交響曲No.10で高らかに鳴り響く疑問詞のようなモチーフが提示される。 ベートベンの四重奏118だっけ、の冒頭のような思わせぶり。 そして幻想曲風に展開され、中身でかなり激しく戦闘があり、大きくうねってまた最初のモチーフに還って曲を閉じるという、かなりわかりやすい構造の曲だった。 今回、この曲を初めて聞く気がしないのはやはりこの作家があくまで交響曲作家であり、その大がかりなショスタコ節の音響が随所に鳴り響き、あまつさえ例の交響曲9の「人をくった」冒頭が引用されたりする。 今回、この曲の媒介で交響曲No.9とMo.10のつながりが良く理解できた。 結局、No.10の疑問詞とNo.9のライトモチーフは同一の局面の裏返しだったのだ。 まあ、強いてこじつければショスタコビッチの戦争モチーフだろう。 この作曲家、やはりなんて面白いんだろう、とか再認識させてくれた次第。 13人の弦楽奏者のアンサンブルでは指揮者は立てない。 ちょっとしたトリガーは交代で努めていたその曲のピースマスター、メイトレスが与えていた。 主催者の木村悦子も他のマスターの下で一奏者として演奏していた。 オムニポテンツな指揮者が全てを統率するのではなく、合奏に参加する全員の意思で音楽的な一致点を見つけ、すり合わせ、合意する、というような具体的なシステムが舞台上で視覚化されている。 最近気になっている「フライイング拍手」は皆無だった。 舞台上の奏者が真剣に楽器を構え、曲の終わりの余韻までその緊張感を会場全体に与えていた。 これじゃぁ、絶対に「ブラボー屋」とか「終わった瞬間拍手屋」とかが入り込む余地はない。 舞台上の奏者の息使いや表情、気配という無言の音楽は音が途切れてもまだ続いている。 ここではどんな調子者でも、その空気の緊張感からは逃れられない。 フライイング拍手が起きるのは演奏者側に音楽的なスキがあり過ぎるからだろう、とか思ってしまったのだ。 久しぶりに素晴らしいコンサートに出あった。 会場・演奏者・観客が過不足なく出会った最良のコンサートと言えるだろう。 ところで、私(西村志保vc後援会奈良支部会長^^;)は何故かホールのロビーでブリュッセルから来日した西村には出会えなかったのだ。 後でFBで西村はロビーまで出たのに、という。 出会いとはかくも微妙なバランスに依存しているものである。 |

奈良フィルサロン 奈良フィルサロン |

|

街歩きいろいろ(.. |